墙子路管辖的范围很长。本杂志2022 年第10 期已经介绍了墙子路长城与平谷区相接的南段。自本文开始,墙子路长城逐渐折向东北。古代这里的地形古道关口众多,是北方骑兵进攻选择的要地,军情更为紧迫;如今的这里山清水秀,景区优美, 是京郊文化旅游欣赏长城风光的好地方。

黄岩口关口分两座

大黄岩口水关城,明代《四镇三关志》墙子路一节有这样描述:“墙子岭下有大黄崖关, 明永乐年建,正关,可以通单列骑兵, 军事上重要,其余山路狭窄,可以通过步兵,略缓。”清代《密云县志》记述侧重于地理,“大黄崖口,通骑兵, 距县城东北110 里,在小黄崖口东北, 外委驻守。”之所以称这里为大黄崖口,是因为西南相距10 里,还有一关口,山体相似,便有了大小之别,属一个防御体系。

大清水河从北向南穿过村子, 再拐向西,注入密云水库。河水把黄岩口村分成两半,中间用桥相接。河水干涸,桥便简单,支起桥蹲,铺上水泥板,下面可以走水,上面对开汽车,实用。村子本来不大,几十户, 上百口人,是个自然村,分为河西、河东,房舍稀落,宽绰。

河西有古城,方形,由砖石砌成,现在还存留着东城墙50多米,西城墙20多米,墙高约1米不等,厚约2 米,墙体原来要高很多。城堡早已荒废,种着各种果树。仔细端详,河西地势较高,又有古城,应是村民最初居住生活的地方。村外的河水正好做护城之用,可能是古人选择在这里建城堡的原因之一。

大黄岩口建有多座敌楼

大黄岩口村居所

大黄岩口截出水库

大黄岩口水库大坝

大黄岩口长城敌台

人口聚集,向城外发展,河东地面开阔,建起了居舍,村民多住河东,形成现在格局。这里多有红砖新房,还有看似民居,却显露出现代气息,这是接待户,为旅游而备。从门外看,大门窗棂仿旧,内里进行了时尚装修,有着多种设备,以至厨具, 自助烹饪,估计入住也不是农家乐的价格。村南一片平地,这在山区很难得。有村民在地里干活。村子东侧便是高山,仰头看去,上面两座敌楼, 立刻想到了古时的边关。

沿大清水河北行,便能看到大坝, 正在这里,山体出现转折,河水也自东拐来。原来河并非无水,而是受到调节。水库是1975 年建的,大坝上写着“大黄岩口截流”。截流后的水蓄集在这里,形成开阔的水面,水质清澈,颜色碧绿。四面环山,倒影水中, 山体黄色,衬托蓝天,更为美丽。

想起村名,可能依山体颜色而得。这与古书不同,那时写成大黄崖口, “岩”与“崖”,只一字之别。岩指岩石或山峰,崖指山体陡立,各有侧重, 形容这里也都适合。水面紧贴崖壁, 直上直下,两壁夹峙,双峰对立,河水正好从棒槌山与鹰窝楼山之间穿过。这样的地形在古代是重要的关口要道。

大黄崖关口当年如若没有水库, 便为河道。岸边有小路,可通过人马,为当年北方骑兵找寻的通道。朱棣做了皇帝,知道这里的地理位置重要,便修建了长城,选在山体拐弯儿的窄处,截断道路,挡住通道,形成关口,建立水关。水关位置在大坝下方,如今水库边修了公路,依旧是古时交通的继续。

踱步水库坝上,向下望去,发现一截古旧石墙。这是水关城墙。这段墙的延长线就是长城,一直修到山上。公路切断城墙,站在路边,透过树木的掩映,向山上看,果然有城墙。墙并不完整,裸露了许多,能够看到内里的结构,石条包着青砖,非常结实。石条錾过,十分平整,墙的缝隙细小,做工精细。贴着墙边,有土坡可以攀登,上面就是城堡。前些年密云区文物普查,记录为瓮城。城堡随着山势,在北面修出一角,形成不规则的三角形。城堡面积有2000 多平方米,瓮城以前还好,修水库时拆城墙,建起大坝。城内是个平台, 一片土地,现在种着杏、桃、李子、核桃、苹果等多种果树。有村民承包了这里的部分土地,种的果树每年能带来万元收入。

当地人把这块平台叫台上,这座城称为马圈。瓮城可能用来圈马,并不排除还有别的军事用途。长城连起对面崖壁,拦住关口,再修到山上。站在瓮城,可以看到水库。当年正可观测关外敌情,若有来犯,可先得知,还可发动攻击,护住关口。

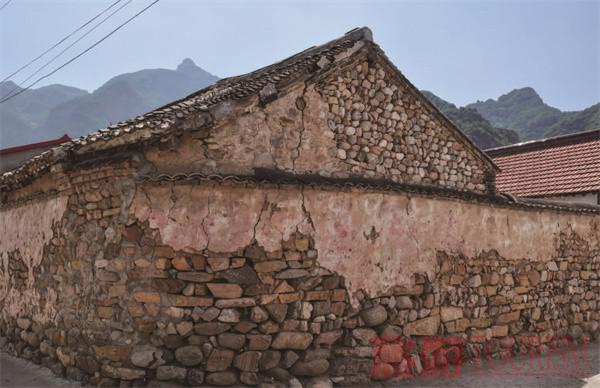

杨家堡村的民居与围墙

杨家堡村关帝庙的戗檐保留旧物

营房村老门牌

小黄岩口山势险峻

营房村民居

杨家堡设有千总

黄岩口村现在隶属杨家堡村, 古时也如是,指挥官“千总”驻在这里,负责这附近的军事防御。光绪《顺天府志》载:距密云县城“七十里杨家堡,千总驻焉。”两村相距不远,只有5里。杨家堡村规模较大, 户多人广。村里的民居也整齐,有着不少老房子,还有着关帝庙。寺庙曾经当过学校,又做过大队部而得以保护。经过文物部门批准,寺庙正在维修,而大殿内的梁柱还是原物,墙上残存着壁画,柁上也有彩绘。山墙是老墙,上面的戗檐也是旧物,雕刻图案还很精致。看着这些残迹,想着村里为何选在这里办学办公,可能这里条件较好,院落开阔,房间宽敞。村里建起关帝庙,祭拜关公,地处边关,希望多打胜仗。

从志书记载与村里的规模看, 这里过去应该有城堡,而村里老人并不记得,2000年后文物普查也不在册。当地人分析,如果有城堡,很早就拆除了,20世纪六七十年代平整土地时也会把残存的石块除净。

这里地势险要, 多有争战, 大规模的便有多次,尤其是明代末年。《明史》中记载有崇祯十一年(1638年),《清史稿》中记载了在崇德七年(1642年),清军从墙子岭杀入,明确说明攻克了墙子岭长城。大小黄崖口均属墙子路管辖,在墙子岭关口的北面,相距很近。这几次大规模的战斗,清军指挥均是著名将领,如多尔衮、豪格、阿巴泰等, 率领重兵。墙子岭是进京城的重要通道,选为突破口,有着谋略。墙子岭一带的防守也是戒备森严。双方皆有准备,战斗定然惨烈,必然会影响到大黄崖口等多个关口。明人深思熟虑,在大黄崖口修建了关城与城堡, 依然没有阻挡住北方骑兵的铁蹄。

古道,前人踩出,形成通道,也是战事频发之地,多有传说故事,如杨家坟与杨家将。杨家堡地处狭长沟谷地带,四周有河,形成天然堡垒。村里上百户,没有杨姓。原来附近有个自然村叫杨坡岭,后山坡里有杨家坟。早年间有很多杨家的后人埋在这里。杨家将多年在北方一带打仗,曾长期驻守大黄崖口。还有传说,北宋年间,官兵无力抵抗北方强敌,便在山下挖窖,把财宝埋了起来。后来没人知道财宝的位置,直到现在也没能找到。

这里还有着不少民间故事和神话传说,充满神奇,引人入胜。眼见的实物只有两座城堡。为何此地建起两座,规模多大,建于何时,存留下疑问,有待考证。残存的砖石证明了历史的记忆。几百年过去,有如弹指之间,长城截住的关口已失去作用, 建成水库,为民所用。不禁感慨起村里那几间时尚民居,用心者看中了这里,打起了旅游了算盘,正是发现了残石断墙的文化价值。

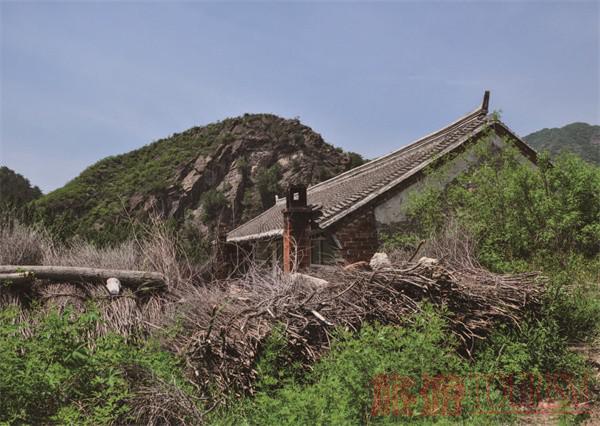

营房村20 世纪80 年代搬新村

河南营村一景

辉煌令公村

令公城堡南城墙

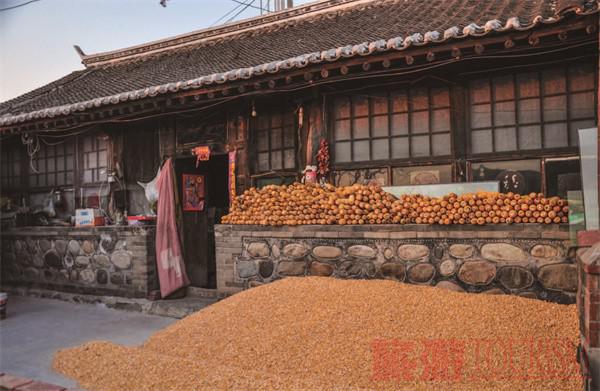

丰收的令公村

小黄岩口旁营房村

大黄岩口西南10里是小黄岩口, 北面不远处就是棒槌山。山是一个脉系,与大黄岩口相连,也是壁立山崖,两山相夹,山色相同。山峰排在一起,像笔架,又似手指,不知是山口处略显低矮,还是关口位置的重要程度不同而分出大小。山上能够看到绵延的长城,还有敌楼。城墙残断, 还有坍塌,却还相连。

沿沟谷间公路行走,前方看到了“万里长城”碑牌,兴隆县人民政府1956 年立,不经意间已然贴近河北边界。沟谷间有小河,河床多有碎石, 低凹处能见到水,河在此处转了90 度大拐弯儿,自南向西而来。就在拐弯儿处,山上有塌滑的碎石。那片碎石之间,露出了一段垒得整齐的条石, 是城墙。长城在河道上建起关口,截断道路,连到对面山上。

这就是小黄岩口水关,《四镇三关志》记得详细:“小黄崖关,永乐年建,正关,通单骑,冲,余通步, 缓。”《密云县志》记:“小黄崖口,通骑,县东北一百里,在石灰峪口东北, 有堡,小清水河由口南入边,西流入大清水河。”这里距密云城区有100 里, 比大黄岩口关要近10 里,西南有石灰峪口,古时同在一个防区,水关也与大黄岩口水关同年建造。这条河水古时称小清水河,北面是大清水河,现今行政地图上写为小黄岩河与大黄岩河,两条河都在清水河上游,流向密云水库……

仙居谷内三清观

石岩井城堡把守古道

粳米山上漏大米

姜毛峪堡

Tips:1

去令公村,可自北京东直门乘980 路快至密云鼓楼,换密38 路、39 路至令公站即可。令公村是大村,食宿方便。令公村旁有仙居谷,有山有水,是个悠闲游玩的好去处。

看二柏连理庙有山间小道,只是往返要走15 公里路,注意自己的体力。

去石岩井村,可自北京东直门乘980 路快至密云鼓楼,换密38 路,至石岩井站即可。石岩井村有九龙十八潭,是个旅游之地。

姜毛谷堡处于两村之间,可以从石岩井村走,上山有灌木,不太好走。还可以从塔沟村走,可自北京东直门乘980 路快至密云鼓楼,换乘密25 路、密53 路塔沟站即可。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号