京城之北,崇山峻岭,其中多有古道。古人云:大道为关,小道为口。古北口位于京城东北,不像居庸、山海一样称关,虽为小道,战略地位尤为重要。自幽州始,直至成为都城,历经南京、中都、大都、北京,古道的作用日益突出,成为兵家必争之地。清代成书的《密云县志》上说:“京师北控边塞,顺天所属以松亭、古北、居庸三关为总要,而古北为尤冲。”顺天即顺天府指北京。都城易主,古北口见证了几多朝代的更迭,迎来送往过多少皇帝,不好统计;发生过大小多少次战争,难以说清;蕴藏着多少故事,没人说完。数次经过古北口,从没驻足。随着了解的增多,停下来探寻的欲望日益强烈。

远望古北口城

古北口瓮城残墙

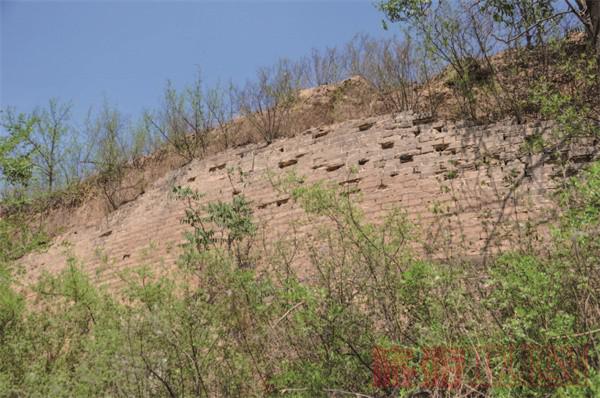

古北口长城残墙

潮河边望长城

古北口残城墙

地势险要的关口要道

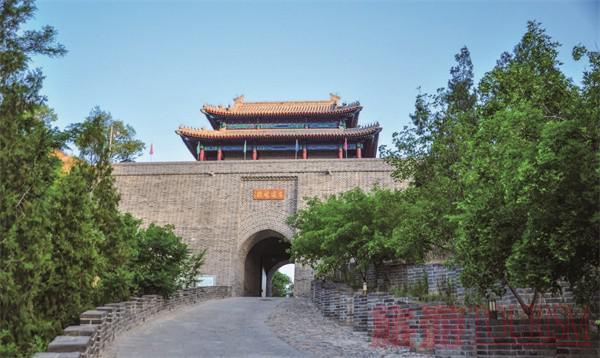

瓮城别称铁门关

走101国道,自密云城区向北60 公里,长城在此被截断。路边存有一段残墙,一侧有河北省立的万里长城碑和明代长城碑,一端是北京市立的古北口瓮城碑。国道与大河并行,潮河把山切成两半,分出卧虎、蟠龙。向西望去,跃过潮河,卧虎山上,长城连绵,敌楼相接。贴着河岸,有两座空心敌楼,上下错落,紧密相连,建筑独特,被形象地称为“姊妹楼”,为万里长城独有。此楼曾经先后毁坏,现今已经修复。向东则紧贴山崖,这是蟠龙山之尾。

站在宽敞的国道旁,通衢大道, 想象不到过去的地形复杂,甚至是狭窄与险恶。找到资料,清代编修的《畿辅通志》说:“古北口关在密云县东北百二十里,两崖壁立,中有路,仅通一车, 下有深涧, 巨石磊砢, 凡四十五里,为险绝之道。”小道两旁, 山石如何“壁立”,巨石如何“磊砢”, 还需仔细体会。宋代苏辙出使辽国, 经过此地,深有感触,作有《古北口道中》诗:“乱山环合疑无路,小径萦回长傍溪。仿佛梦中寻蜀道,兴州东谷凤州西。”描写的便是当时景象。

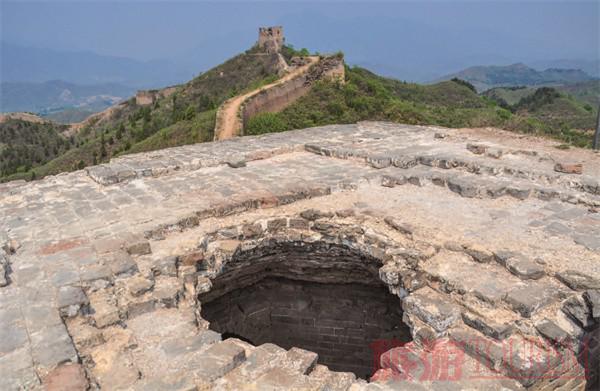

明朝初年在此建起关口。《四镇三关志》记:“古北口关,洪武年建, 通大川,平漫,通众骑,冲。”关口门外, 再建瓮城,长宽各有几十米,依山据山势,形状不很规则。别看面积不大, 冷兵器时代,却极具军事意义,攻入关门,需付出极大代价,困在瓮城还会被围歼。关口重要,几个朝代都极为重视,金代曾在这里筑城,并把城门包上了铁皮,更为结实,于是有了别称“铁门关”。《昌平山水记》中有描写:“川之两傍筑垣立台,东台下有铁门关,为出入道,常扃钥不开。” 门上有锁,平时紧闭不开。这里是游牧与农耕文化的分界,往来无多。

将军楼

将军楼上日军飞机炸的洞

上营民居

上营北城墙

古北口大花楼

古时在潮河两岸,城墙上各建敌台。查看过旧时图片,比照着望向东侧崖顶,上有一小土堆,很不起眼, 那就是东台,当年建得高大,因南面有五个箭窗,俗称大五眼楼。城墙自山上陡然直下,雉堞也呈大角度接续下来,连接起瓮城。国道旁的这段城墙便是瓮城南墙,为东西向,由青砖垒砌,内里包着旧时的砖墙。断开处以前应有门,是瓮城的南门。瓮城是在20世纪六七十年代建造房屋而被拆毁。现今瓮城内里一片空地,堆放着沙石,也可以停车。河北一侧应是瓮城西墙,为南北向,毛石垒砌,向东弯去,有几十米长,两米多高。向北应是瓮城的西门,两座城门都很窄小,现在已是宽敞路口,进去便是河北省的关门村。街道两旁是民居,还开有饭馆。向北上了山坡,在民居房后, 还有城墙,延伸得很远,这是长城的支墙,城砖古旧,内里为夯土。遇到村民介绍说,这里过去是关口,有三个名字:关门、水门、水门洞。这些口口相传的名称,说明了过去的状况,不仅是关口,临着大河,还建有水门。后来得到证实,水关在清代时便被冲毁。

这里两山夹持,极为险峻,筑起城墙,自山上修下来,连接起潮河上的水关,再建起瓮城,城门即使不包铁皮,依然防御牢固,万夫莫开。当年站在东台上,可以俯看全城,观察关外。如若时光能倒流,会看到太多的故事。遥想当年,这里是抚慰奖赏北方民族的地方,总督等众多官员站在高处,北方民族的代表鱼贯而入, 在城下接受赏赐。此时,军士排列在两山上,击鼓吹号,震天价响,以示声威。多么宏大的交接场面,拍成电影也很有气势。志书中的记述难免带有倾向,其实,大明王朝每年都要赠送各种生活用品及物资,换取与北方民族的和睦。

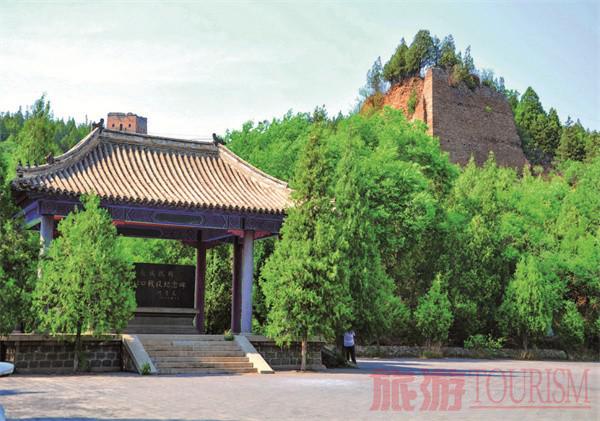

南门外长城抗战古北口战役纪念碑亭

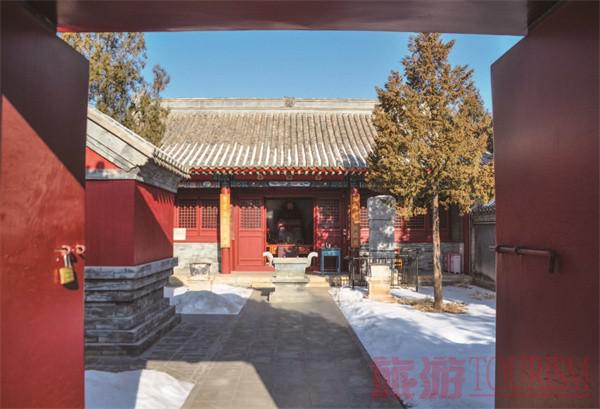

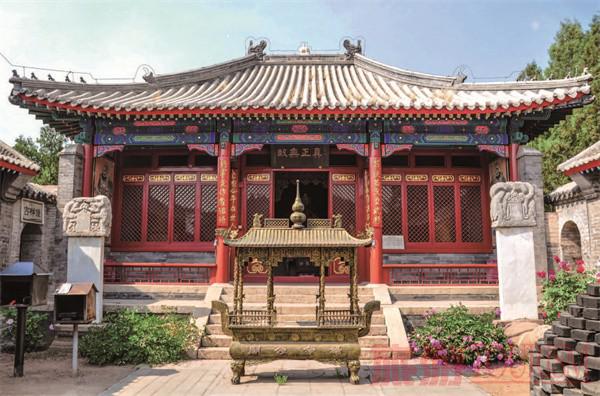

财神庙

药王庙

城北门铁炮

杨令公祠

明朝中后期,军力渐弱,无力出击,转为防御,在这里筑起长城,“台之东西因山为城,参差曲折,千里不绝。”名将戚继光在修复古北口长城时,不仅保留了北齐长城,还在长城墙外加砌了城砖。山口要冲处,建起空心敌台,高或三四丈,广或十四五丈,紧要处间距小,缓和处间距离大。所以现在看敌台间距,便能知当年军情的紧要程度。兵力上做了部署:每个敌台设百总一人,主要负责杀敌战斗,设台头副二人,主管武器辎重后勤保障。五个敌台设一把总,十个敌台设一千总,指挥战斗。古人也考虑了通讯联系的重要:相隔一二里,铃柝之声能够听清楚为一墩,每墩由五个士兵负责瞭望。每路设传烽官一人, 有敌情便燃起烽火狼烟,左右分传, 速度飞快,瞬时数百里皆能看见,及时做好战斗准备。这些军事防御谋略, 可谓面面俱到,无懈可击。

将军楼上多壮烈

古北口名称几度变化,古时长城之外为奚族聚居区,曾称“奚关”,唐代称“北口”“虎北口”,于山西也有同名,后来称过“留斡岭”,再后渐称古北口。古北口经历了太多的战争, 自古不断。北齐开始在这里修筑长城;唐朝在此设有古北守捉,屯兵驻守。《日下旧闻考》记:“唐书:檀州燕乐县有东军、古北二守捉。北口,长城口也。”古北即指古北口,守捉是设兵戍守的军事名称。唐时的北京称幽州。唐庄宗夺取幽州,派遣刘光浚攻克古北口。辽太祖夺取山南,也是先攻下古北口。金朝灭辽,大破辽兵于古北口, 大败宋兵也在古北口;元文宗时皇位争夺,几次屯兵战斗于古北口。明朝大将徐达攻入京城,元顺帝深夜打开健德门,向北逃去,太子也率领侍卫兵出光熙门,向东“走古北口,趋兴松”而去。至明代,北方民族多次侵入古北口,最为突出的一次是在嘉靖二十九年(1550 年),蒙古鞑靼俺答率部突入古北口,长驱南下,兵临京城, 使得“京师大震”,之后向昌平的明陵, 东循潮河川,再由古北口出。一入一出,皆择此地。古代战事繁多,时间的久远,已经不可能看到遗迹,却可以勘查现代战争的残存。自蟠龙山之尾,沿着长城向东,将军楼并不遥远,有小道可以登上。长城已经残破,墙体多处坍塌至山顶,没有维修,依然是旧时的样子。这样也好,可以寻找过去的痕迹。

思绪回到了1933 年,古北口响起了华北抗日战争的枪声。日本鬼子由东北侵入热河,进一步向南侵犯古北口等长城关口。中国军队先后有4 个师参加抗战,前后历时两个多月,经过激烈的战斗,被迫撤出古北口,史称古北口抗战,被日方称之为“激战中的激战”。有统计,毙伤日军5000 多人,中国守军伤亡8000 多人。古北口抗战虽然以失败告终,而作为长城抗战的主战场之一,有力地打击了日本侵略者,阻挡了日军直下北平的道路,保卫了平津,意义重大……

杨令公祠山门

修复的古北口城北门

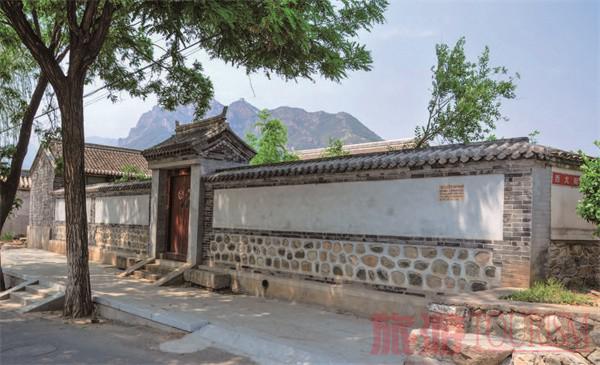

河西村民居

河西村老民居

河西村清真寺

Tips:

去古北口瓮城,自北京东直门乘980 路快至密云鼓楼,换乘密25 路,古北口下车即可。

古北口瓮城在101 国道旁,在公路上即可看到残墙与文保碑。

将军楼在古北口瓮城东侧,有公路,可以徒步而行,攀登长城要注意安全。

古北口营城在瓮城南,有城门残迹。

古北口是成熟景区,食宿方便。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号