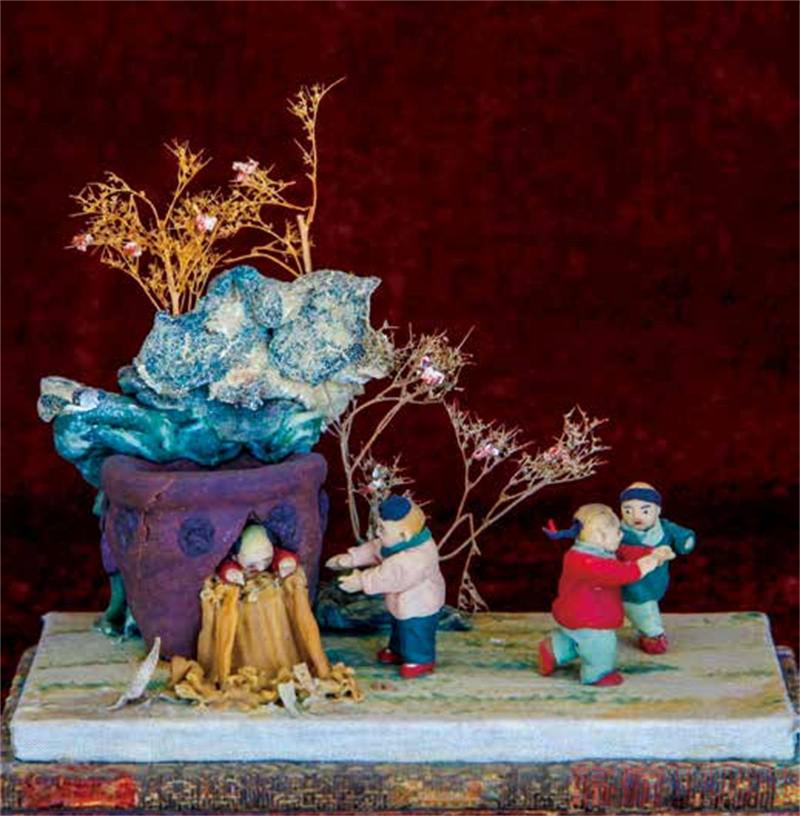

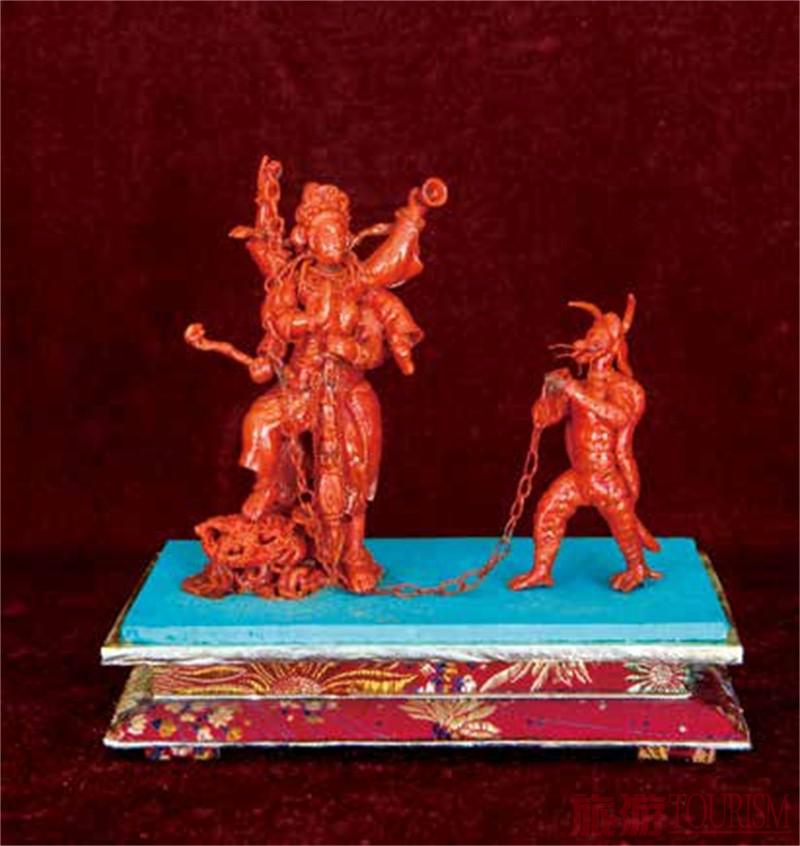

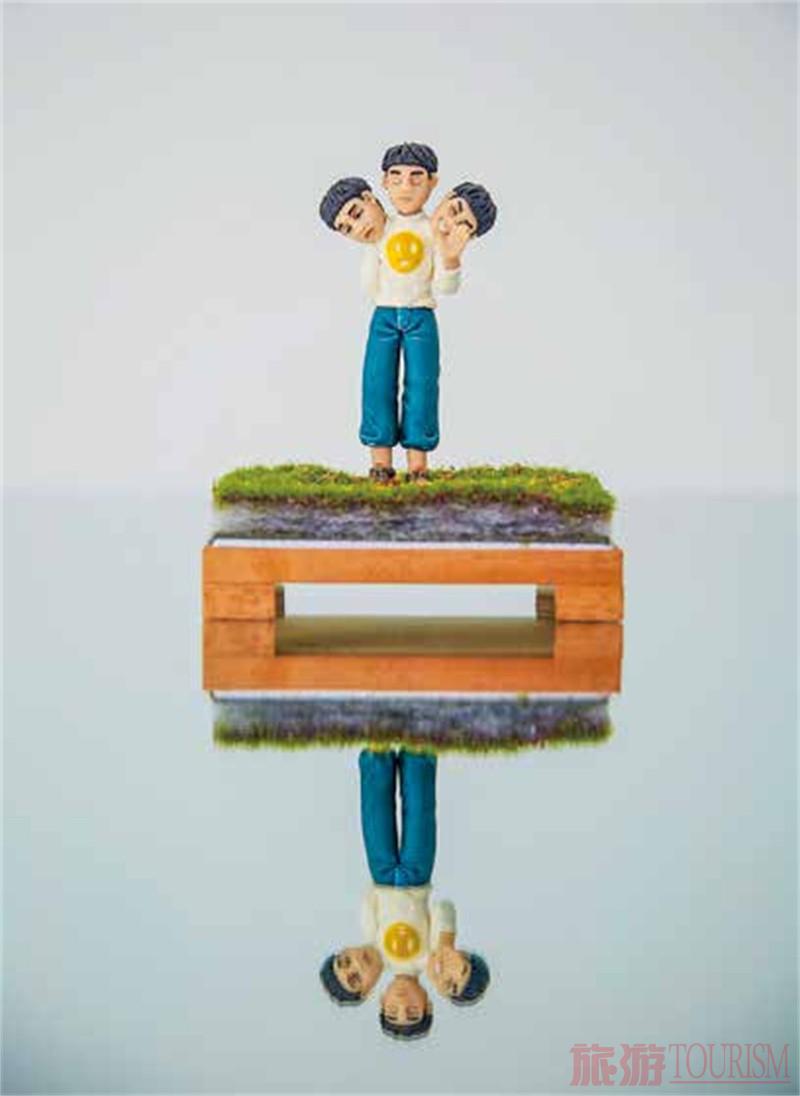

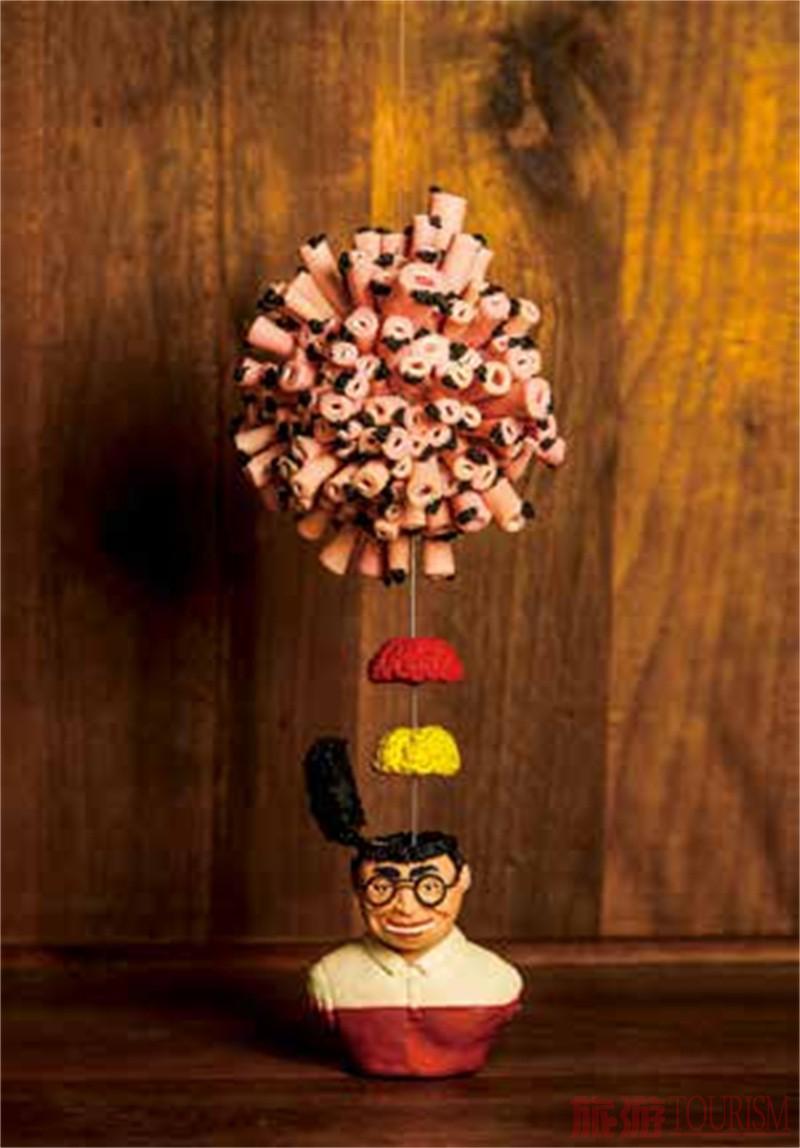

以面粉为原料,经过双手捏、搓、揉、按,就能制作出形态逼真的面塑作品。作为民俗艺术的代表之一,面塑造型饱满,色彩鲜艳,生动体现出市井特色。“文人的胸,武人的肚,老人的背脊和侍女的腰”,面人在手艺人的打造下显得神采飞扬、千姿百态。

面粉,是日常生活中再普通不过的食材,人们用它来做出各式各样的美食,如馒头、面条、烙饼等等。不过,在能人巧匠的手里,它又成为面塑的材料。过去每逢冬季,在路边经常能看到捏面人的手艺人,吸引来往人群的关注。过年时,家里长辈也会用面捏出兔爷、小老鼠等形象,逗孩子开心。看似平凡的白面,经过手艺人的塑造,摇身一变,成为可供人观赏、把玩的艺术品。

面人艺术题材广泛,注重表现民间生活,能生动反映出老北京民俗,塑造人与物的特点。制作手法看似简洁,但作品形态逼真,造型准确,装饰精美,其中面人郎独具风格。2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

由祭品向艺术品华丽转身

面塑的渊源可追溯到战国时的“俑”和汉朝的“傀儡”,也就是木偶。据史料记载,在古代民间祭祀、殉葬等仪式中,面俑替代木俑、陶俑来使用。此后,在唐代《封氏闻见记》卷六中记载 :“玄宗朝,海内殷赡,送葬者或当衢设祭,张施帷幕,有假花、假果、粉人、面兽之属。”新疆吐鲁番阿斯塔那地区出土的唐永徽四年(653 年)的墓葬品中发现的女俑和半身男俑等,是现今保存最古老的面塑实物资料,距今已有近 1400 年的历史。

宋代面塑艺术的发展更为兴盛,人们在各种传统节日和民俗活动中使用面塑作为食品。孟元老所著《东京梦华录》中记载:“寒食前一日谓之‘炊熟’,用面造枣飞燕,柳条串之,插于门楣,谓之‘子推燕’……又以油面糖蜜造如笑靥儿,谓之‘果食’,花样奇巧百端。”其中“以油面糖蜜造如笑靥儿”讲述的就是捏面人,当时面人不仅供人观赏,还可食用,因而谓之“果食”,面人有甲胄、戏曲人物、飞禽走兽等,花样繁多。

明代工商业发展迅速,对艺术品需求增多,面塑也逐渐脱离食用性,转而向艺术性发展。面塑艺人也有了谋生手段,他们背着工具箱,穿梭在大街小巷中各显才能,互相学习,博采众长,促进了面塑发展及创新,增强作品的观赏性,并使其具有一定经济价值。

到了清代,面塑艺术发扬光大,咸丰、光绪时期涌现出不少面塑手艺人,面人的艺术价值也不断攀升。此后,随着文人士大夫加入其中,使得面塑作品更加精美典雅,文化气息浓厚。面塑从最初的祭祀用品,到民俗节日中的玩意、食品,升级成为馈赠亲友或摆放家中的艺术品,制作水平、技法和表现力也日趋完善,面人郎也是在这个时期创立,并逐渐为人熟知。

选材与工具

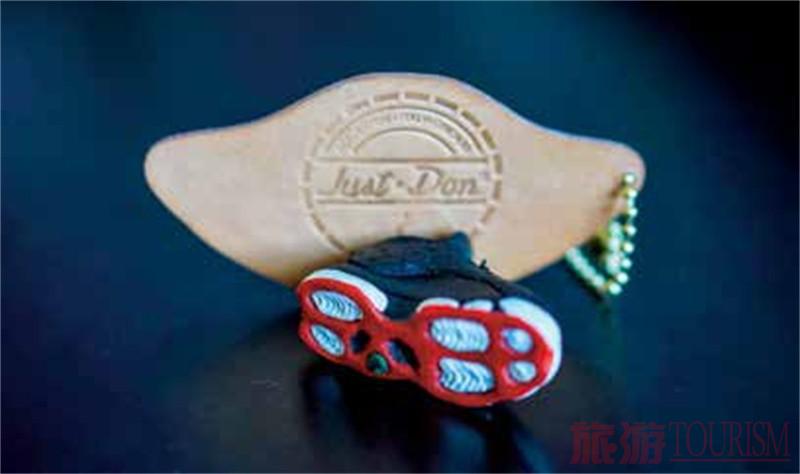

一个面人看起来并不起眼,但在手艺人的双手下,就能创造出灵巧生动的人物形象,或神采飞扬,或憨态可掬。虽然外观简洁,但一个作品需要几十道工序,如果是人物、景观复杂的面塑,则会花费更长时间。面人总体可分为两类:签举式和案置式。签举式,一般会将面人做成孩子们喜欢的玩具、零食之类,造型简单生动;案置式,则是会做成更为美观文雅的面塑艺术品,造型精致,制作考究,摆在室内供人观赏。面塑技艺上手快,但做到形神兼备却不容易,面人郎的作品之所以被世人称为经典,是每个细节做到一丝不苟和尽善尽美。首先,在选取原料时就要颇费心思。

首先是挑米,将干瘪、变色、断裂的糙米剔除,只保留均匀、饱满的江米,有时候花费几个小时,只能挑选出1斤合格的江米,再淘米、晾米。

接下来,要用传统石磨将江米磨成粉末,再用180目箩来筛选,可将混在其中的粗糙颗粒筛除,用这样的粉做出来的面人表面更具光泽,质感十足。

然后,选用富强粉与江米面通过一定的比例混合后将面揉透,加入适量的食盐、蜂蜜、甘油和防腐剂等配料,使面塑具有韧性,且不易腐坏。目前保存了近百年的作品《司马光砸缸》依然没有坏损。配比完成后将面放入锅内蒸熟,再需要一天的时间来醒面,最后兑上颜料,再次不断地按压、揉捏,使面团呈现鲜亮的颜色。调好颜色的面团用塑料膜和毛巾包裹起来,防止风干。

专注刻画细节的面塑作品需要合适、趁手的工具,如拨子、拨棍、剪子、刀子、镊子、梳子、毛笔等,部分工具是手艺人自己手工制作,其中拨子和拨棍最为常用。拨子由有机玻璃制成,扁而尖,不同厚度的拨子适用于挑、刻不同角度的面痕,可做出眉毛、裙摆和袖褶等;拨棍稍显圆滑,用于擀或制造较为柔和的衣纹;梳子用来做项链或人物的牙齿、毛织物等......

Tips:

海淀区文化馆

地址:北京市海淀区中关村大街28-1 号 海淀文化艺术大厦 4 层、5 层

电话 :010-56082207

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号