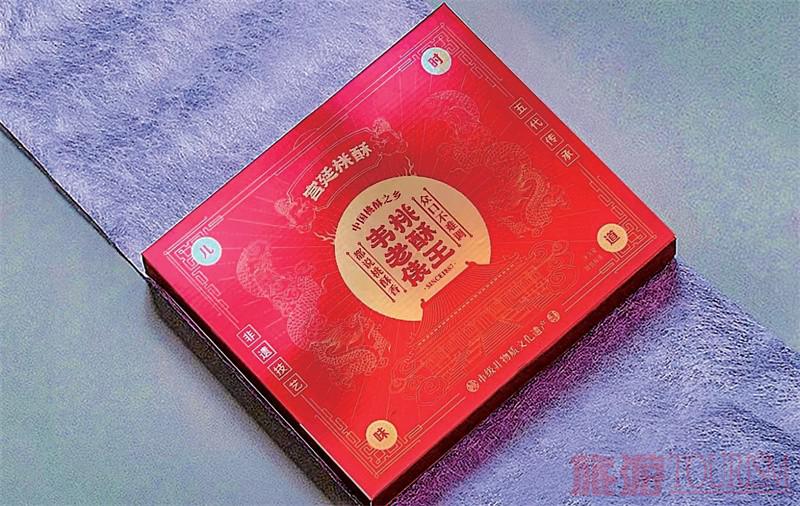

韦氏桃酥,手工制作,每一块桃酥都是人工把面团放在手心上,用另一只手食指关节按压。按压的技术,直接影响到出炉后的桃酥形状、大小和花瓣数量,一般烤制后的桃酥花瓣在 9 至 12 个。韦氏桃酥花开百年,留香京城。2023 年,韦氏桃酥制作技艺被列为房山区第七批区级非物质文化遗产代表性项目。

中国饮食文化中的糕点制作技艺在历史文献中多有记载,《诗经·大雅·公刘》记“糇粮”是一种便捷存储和携带的干粮,可谓糕点的初始形态。

饮食文化提升 促进糕点制作技艺

旧时,在北京和其他地方有的行庙中供奉点心始祖闻仲太师。传说武王出兵讨伐纣王,纣王派闻仲太师率兵迎战,闻仲为了避免埋锅造饭耽误时间,制作了一种糖烧饼作为行军干粮,此后民间便将闻仲太师奉为糕点行业的祖师。随着制作器物的进化,点心制作技艺也逐渐丰富,两汉时期石磨的发展,使得点心原料的加工手段得到提升,点心品种也出现了更多的样式。

南北朝时期,点心的制作技术中已经有了烤、烙、炸、蒸等多种制作方法,唐宋时期僧院中有了清真点心,明清时,我国各地的点心作坊制作的点心名目繁多,其中包括在“吧啦饼”基础上制作出的桃酥。韦氏桃酥制作技艺主要源于天师府,明嘉靖年间政治家、文学家夏言的后人与家人在龙虎山嗣汉天师府,日常会做一些京城的饮食,其中包括京城的“吧啦饼”,也称为“吧啦藏饼”,其原材料与桃酥相似,在满蒙地区流传,后传入北京,成为京式糕点传统风味的点心。

清代京城的宫廷桃酥,突出了南方点心的特点,选料考究,制作精细,食之酥软,爱新觉罗·浩提到 :“清朝经济繁荣,物产丰盈,天下太平。自然,其饮食也越加精巧起来。虽然点心是在人们的饮食生活中自然而然产生出来的食物,但是在宫廷中,却盛行把点心作为馈赠之物……仿效宫廷美点的风气,也吹到了民间,民间各家点心铺,纷纷聘请王府或大臣府邸的点心师,为该铺新制一两种有特色的宫廷点心,这些点心铺因此而名噪京城,被聘请的点心师也因此而富……如果究其起源,都是由宫廷到王府和大臣府邸,再由王府和大臣府邸传入民间的。”

慈禧住在颐和园期间,由内外饽饽房供应满汉糕点,点心有万字饼、福字饼、禄字饼、吉祥饼、福寿饼、长寿饼、如意酥、百花酥、花桃酥、松仁酥等,其中桃酥类的点心占 5 种之多,至今颐和园听鹂馆的菜单中依然保留有桃酥这道点心。

韦氏桃酥进京城

韦氏桃酥第一代传承人是韦恒荣。光绪时期,韦恒荣出家到龙虎山嗣汉天师府做杂工,因其勤勉,被当时府内称为“仙厨老道”的道长收为徒弟,专门负责道教茶点的制作。天师府的桃酥自成一味,由于夏言后人与朝廷的关系,天师府所制作的桃酥成为进贡朝廷的特产之一,天师府定时进贡皇宫,由此桃酥又被当地人称为“宫廷桃酥”。韦恒荣经过多年勤学苦思,技艺不断提升,逐渐成为天师府点心制作的主厨,尤其擅长宫廷桃酥制作,做好后放在天师堂上随缘布施,获得香客赞誉,也有人跟他讨教桃酥制作方法,使得桃酥这道点心制作在当地广为流传。

韦金来是第二代传承人,16 岁随父学习宫廷桃酥制作,结合南方桃酥的制作工艺进行了改良,由于南方地区不产核桃,后来逐渐用香味浓且不易变质的芝麻代替了核桃。并在配料中加入了鸡蛋,让有些噎口的桃酥口感得到提升,被当地人称为“韦家饼子”。韦金来成家后在鹰潭北极阁旁的信江码头做起了售卖桃酥的生意。民间的桃酥也是这时候流传到四川、重庆、江苏、浙江、上海、安徽、福建等地。

韦炳德子承父业,成为第三代传承人。改革开放后,韦炳德带着两个儿子在北京房山窦店置办了一个桃酥小作坊,沿用祖上的传统手工桃酥制作技艺......

Tips:

地址 :北京市东城区永定门外沙子口路 8-16 号韦老俵永生隆店。

电话 :13552978052。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号