人与自然,历史与现代,在这里形成了一种和谐共处、有机生长的状态,形成了一种独特的宛如“田园城市”一般的氛围。感受着跨越千年时空的隔空呼应,人们追逐于此,就像追求着一种诗意的乐土。

我从良渚博物院出口向外,顺着小路走。博物院坐落在美丽洲公园之中,这里有蜿蜒的河流,起伏的小丘,成片的绿地与小树林。原以为博物馆的良渚文化之旅到此为止,可在这路上走着走着,我却像陷入一场良渚文化的旧梦,醒不过来。

良渚文化元素与新公共空间

一路走来,小桥上随处可见神人兽面图纹,沿途凉亭、水榭、廊桥都用了良渚标志性的茅草屋顶,河道里种植着可以用作草裹泥的芦荻、茅草,河道里还时不时出现小型水坝——良渚时期的王权符号、房屋制式、植物种类,这一切细节宛如穿越5000年。

有孩童在河里堤坝上戏水,有老者在河边坐着钓鱼,小狗在周围欢快奔跑,更多的人在河边搭起了帐篷和天幕,坐在底下聊着天、吃着东西,做着这样那样的事情,这幅场景更宛如是良渚先民伴水而生的日常生活。帐篷与天幕,自然是典型的现代人生活,露营自去年春天起就风靡全国,热潮久久不散。可在这幅场景下,我只觉得现代与古代,时光在此交融,拥有着跨越几千年的隔空击掌。虽然生活细节不可能完全相同,但这片相同的土地上的人们,依然过着典型的江南水乡生活,依然拥有着田园牧歌式的生活诗意空间。

设计了良渚文化中心的建筑师安藤忠雄曾表示,他初次来到良渚时,感受到了一种在其他城市不曾感受到的优秀的文化韵味。这是从人类始祖时代便开始培育起来的创造力的感性,并非因为它是我们过去的遗产,而是因为它一直活在当代的你我每一天的生活中。所以,文人们多欣然往之,选择栖居于此,在这片风景中再次开始新的创造。

旧日的良渚文化元素与新时代的公共空间需求在这里碰撞、交融,最终成为了如今新时代的良渚。

新良渚的建筑之美

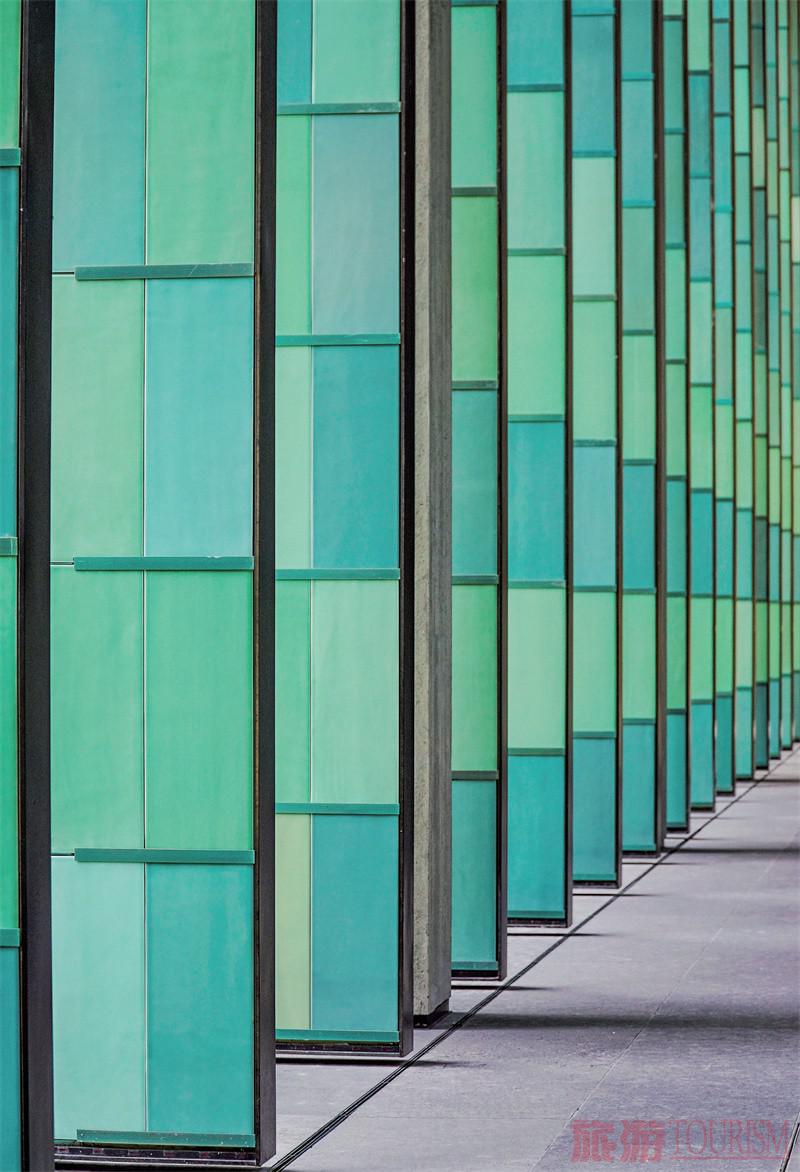

良渚区域集齐了三位建筑领域的国际最高奖项普利兹克奖获得者的建筑作品:良渚博物院由戴卫·艾伦·奇普菲尔德设计,良渚文化艺术中心由安藤忠雄设计,杭州国家版本馆由王澍设计。良渚文化艺术中心一建成就几乎成了良渚的地标建筑,这一方面当然是因为设计者。光影大师、清水混凝土诗人,这些属于他的名号被许多人称颂,我们在良渚文化中心能轻而易举地找到这些相应的设计元素。

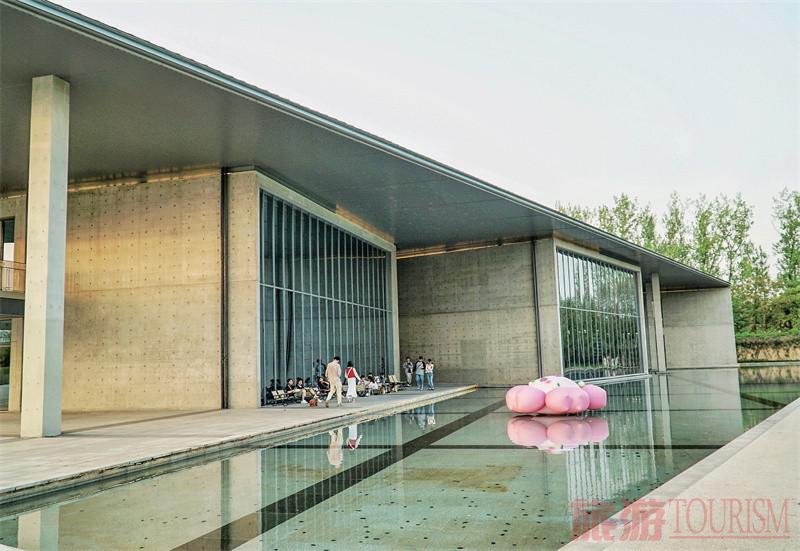

文化中心是良渚天空下的一个开阔延伸的屋顶,因此它也被昵称为“大屋顶”。大屋顶之下,集合起三栋楼 :南楼为拥有着美术馆的展示区域,北楼拥有培训教室、商店、咖啡馆,中楼拥有着小剧场、阅读大厅、图书馆。这三栋建筑排列在大屋顶之下,形成了半开放的挑高空间,成为建筑室内场馆的延伸。我进入这个挑高空间,发现看似明快开放的设计里,运用各种细节带来了一种东方建筑中特有的“移步换景”的感觉。通向地下室螺旋式的楼梯离建筑入口不远,夕阳斜下时,阳光的线条直落在这里与楼梯的螺旋曲线交错成优雅而流动的曲线。再往里走,这里的挑空半户外空间通常作为一个活动小广场使用,放着各种正在或即将举行的活动的大幅广告板,有时也举行小型对谈活动。走过这片区域,后面是一大片水景。水景一半在大屋顶之下,一半在大屋顶之外,大屋顶之外的水面倒映着岸边的樱花林。

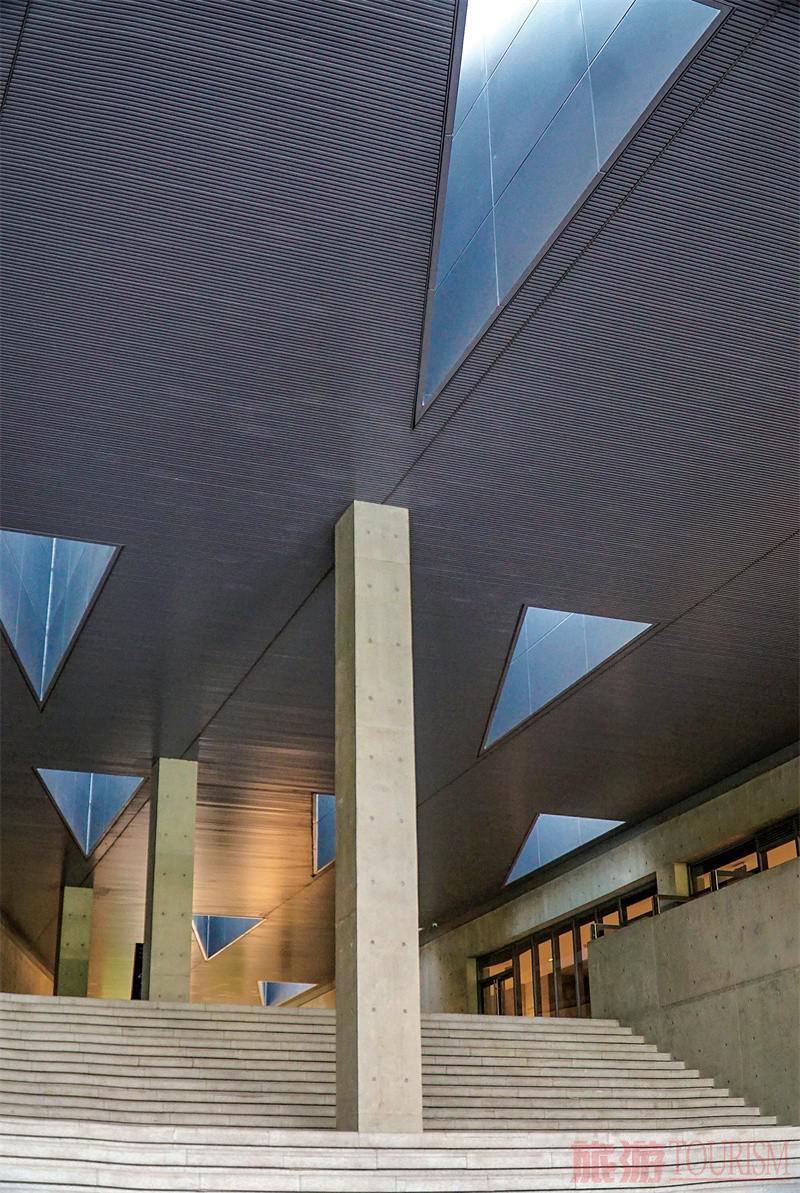

站在水景边回头,能望见右侧巨大的阶梯通向二楼。这里的阶梯更像是大学教室里常见的阶梯教室,而不像是台阶。实际上这里确实也时常当作“阶梯教室”使用,音乐会、戏剧活动、沙龙活动都可以在这里举行。我就曾在这里坐在台阶上听过嘉宾分享会,分享嘉宾所坐的位置的背景就是这一片水景。沿着台阶走到二楼,能望见阳光穿透三角形的镂空天窗,能望见阳光穿过通道将金属栅栏的影子打在水泥墙上,能望见庭院与屋顶的起伏相互呼应,能望见水景临近部分的“湖面”与稍远处纵横的“河道”的连接。这种手法应当算得上是东方园林设计中的常用的借景和缘侧,空间就这样在这里无限延伸。我甚至不由自主地想象眼前的水景与远处的自然河道相互呼应,想象它们隐喻着良渚古城的河网交错......

Tips:

良渚文化艺术中心

地址 :杭州余杭区滨河南路与玉鸟路交叉口西北

时间 :开放区域无时间限制

杭州国家版本馆

地址 :杭州市余杭区文润路 1 号

时间:周 二 至 周 日 09:00-16:00,需预约

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号