良渚古城遗址公园是在遗址原址上打造的公园。在这里,现代的、古代先民的,一幕幕场景在我眼前交融。鹿苑、手工作坊、村落、书屋、咖啡馆,良渚文化元素散落其中。

第一次进公园前,我们想好了路线,要先向城墙方向沿着外围绕一圈,可进去之后鬼使神差地就顺着人流走向了鹿苑。谁不喜欢毛茸茸的小鹿呢?这里无疑是良渚古城遗址公园里最受欢迎的地方。

呦呦鹿鸣

走到通往鹿苑的小路口,只看到整排的电瓶车停在这里,越往里走,越听得喧闹人声。立着的水杉颜色暗沉,紫藤花一路攀爬到树顶最高处,更营造出幽深的密林气息。再往前,出现了“林深觅鹿”四个字的照片,顶上一个巨大的卡通鹿头宣告着鹿苑的临近。

顶着正午的太阳,我们走进鹿苑。此刻小鹿们也大多聚集在鹿苑深处小小的树荫下,三三两两躺在一起,或是埋头吃草,比较胆大的则走向栏杆,贪食着游人手中的鹿饼。带着小朋友的大人,一个个都忍不住买上一袋鹿饼,只为了能引小鹿过来摸上一摸。小朋友们喂鹿喂得既好奇又战战兢兢,拿着鹿饼的手一会儿伸出一会儿飞快收回。

我想前来看鹿的人们一定心怀“呦呦鹿鸣,食野之苹”的意境。思绪发散之际,忽然与一头埋头独自吃草的小鹿对视。它抬起头,直视着我的双眼。瞳仁极大,黑而圆亮,因此生出些奇异的温情与专注,似警觉地观察映在它视网膜里的我,又似乎只是近乎天真的好奇。我便被它这天生的烂漫放肆摄住,呆立,彼此凝视,既远又近。过了一会,它忽而转身轻快地跳跑开,徒留我暂且回神。风让人松弛,小鹿们淘气或温顺,将熏人欲醉的清风拂山岗,变成了予人慰藉的香草山。鹿苑定是整个良渚遗址公园里最温柔的所在。

可为什么要在这里养鹿?原来小鹿和良渚文化有着极深的渊源。这些露出天真笑容的小鹿们,一定不知道“先鹿”们的悲惨历史。在了解了良渚文化的历史之后,我才知道在良渚古城设置鹿苑源自一个残酷的历史背景——在良渚人的食谱中,有近30%的肉类比例是鹿肉。

重现手工作坊

在良渚古城遗址公园中走得越深入,就能了解越多良渚先民们的生活细节,比如饮食结构、住宅样式、出行方式。对于这种生活图景展示最多的,无疑是钟家港手工作坊区。

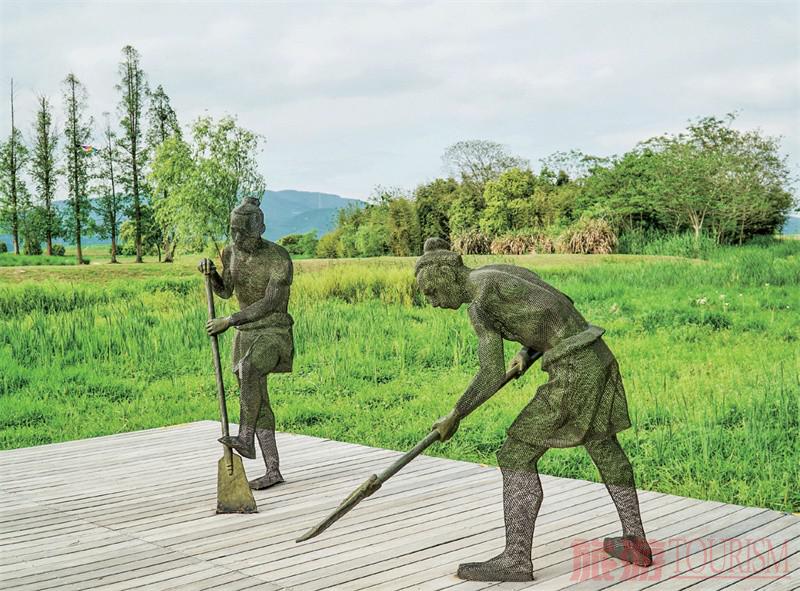

手工作坊区是良渚遗址公园里最大的村落,房屋全都还原成5000年前的样子,以木头为房屋骨架、四壁为泥质,屋顶坡度较大且以茅草覆盖。这里还有黑色金属丝网制作的人物雕塑,还原了当时良渚手工匠人们的劳作场景。我在一个个工匠面前停留,观看他们的动作,想象着他们当时的生活:石匠们打磨着石坯而后钻孔,制成石钺;角骨器匠人打磨着鹿角,它或许会被制成编制渔网的工具;竹木匠们聚集在一起制作着竹筐、木履、木盘、木栖臿,还有大型木构件,木材和竹子的易得性让它们在良渚时代被广泛使用;玉器的制作工艺较为复杂,一群玉匠演示着不同的环节,他们制作着的是玉琮,漆匠工作台上放着的是漆器镶玉。

作坊区位于莫角山宫殿区以东,钟家港古河道附近的台地上。考古学者们在这里发现了大量的玉料、玉钻芯、燧石石片、砺石磨条等玉器加工工具,还有石器坯料、木器坯件、漆木器、大木作等手工业半成品,证明这里曾经就是良渚古城里的手工业作坊区。除了这些“边角料”,考古学者还在钟家港西岸发现了木桩、石柱、竹篱笆、石头等护岸和码头遗迹,岸边有废弃的房子和倒掉的墙的遗迹,河道里和岸边还都有生活垃圾的遗迹。根据这些遗迹发现,考古学者们推断这些手工匠人就在钟家港附近临水而居,吃住都在王城之中,他们定是当时工艺水准最高的那一部分手工匠人。

作坊区里设有体验工坊,让人们可以自己动手制作玉器或者陶器。玉器工作室墙上“神人兽面”和“鸟立高台”等各种良渚传统玉器纹样的变形吸引了我,忍不住从选料开始制作了一件,却在半小时后就放弃,玉器雕刻实在对动手能力要求太高了。

玉器陶器工坊,也许只算得上一种带着娱乐性质的体验,真正让我惊讶的是钟家港附近的一片公共考古区。这片区域的发掘工作仍在进行,发掘过程对所有人开放, 还可以向现场工作人员咨询各种问题,甚至作为志愿者加入考古工作。志愿者自然都必须遵循严格的考古工作规范,但这种公开考古的行为本身无疑就算得上是开放且大胆的尝试......

Tips:

良渚古城遗址公园电动观光车 20/ 人,

重要站点有 :

1 号线:南门站 - 南城墙站 - 钟家港站 -莫角山站 - 反山站

3 号线 :南门站 - 鹿苑站 - 反山站

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号