诞生于 1953 年的老字号马凯餐厅,是很多老一辈北京人的“童年回忆”。在三四十年前,下馆子可谓是一件大事,不单单为了吃饭,更是去体验那种阖家团聚的欢快气氛。2019 年,阔别 15 年的马凯餐厅又重新开业,引得不少追忆往昔的老饕携友人重聚,寻找旧时回忆,品味全新湘味。

尘封往事

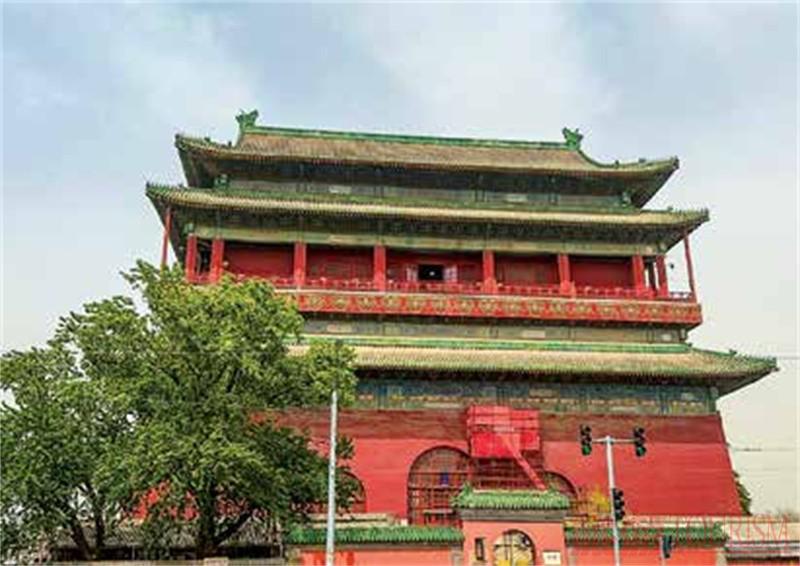

说马凯餐厅的位置特殊,其实也并不特殊。它就坐落在地安门外大街喧闹的路边,挺大的门脸儿,与鼓楼遥相呼应。慕名而去,你一定不会错过它。它创建于 1953 年,是北京第一批湘菜馆之一。我家里的老人庆祝生日时,马凯餐厅是不二之选。他们总说到了这个年纪,吃什么不重要,和谁吃才重要。平常的日子把每个人的生活轨迹编织成了网,总得有个团聚的地方,像一双收起渔网的厚重大手,温暖握紧,然后再洒向远方。

一个地方,时间久了,必定有故事,马凯餐厅也不例外。听老一辈的人介绍,餐厅开张之时,京剧大师梅兰芳先生为其剪彩,很多社会名人都曾是马凯餐厅的座上宾。老字号和老北京人有点像,总是有那么点谦虚。声名在外的时候,它是这样 ;红极一时的时候,它是这样 ;当时代不停向前,年轻人觉得它早就“老土”了的时候,它还是这样。你若是问,咱这老字号,有什么值得一提的事吗?他便会轻描淡写将它几十年的功勋展示给你看,似乎还带着一种“这有什么的”表情。体会到这一点,是从我的大爷——一位老餐饮经营者那里。马凯餐厅的点点滴滴,深深地刻在他的记忆之中,在 20 年前,那里便是他工作的地方。

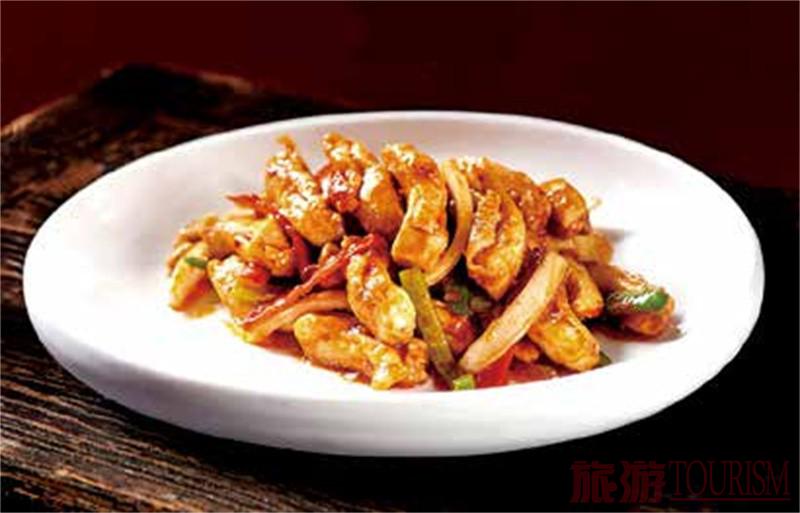

大爷今年刚好退休,退休前的他在餐饮行业工作了 30 余年。不光是大爷,家里的长辈很多都是在老字号工作多年,从收银到大厨,从炸油条到服务员,几乎整个青春都与油盐酱醋打交道。有记忆以来,家里的每次聚餐聊天都离不开餐厅与美食,还有食客发生的有趣故事。七零八落的话题里,总是有一些能唤起我们对一种食物的好奇,或者对某种行业的敬佩。记忆里,儿时的餐桌上多是家里人做的家常菜,从没离开过家乡的人,对于“家乡菜”的定义就是妈妈的拿手菜而已,关于各大菜系的区分,也根本没有概念。有时餐桌上会多出几道“大菜”,便是父辈从餐厅带回来的饕餮大餐。

因为没有吃过正宗的湘菜,非要去评判是否“正宗”这件事,或许显得有失偏颇。口味因人而异,情怀确是独一无二的。与家中父辈提出这次邀约的是我,家里人本不爱凑景点的热闹,对于他们来说是再熟悉不过的故地重游,对于我来说是一次全新的探索。担心人多,所以提前 3 天定了包间,听服务人员说,现在就连工作日的中午都要排队叫号。

北京印记

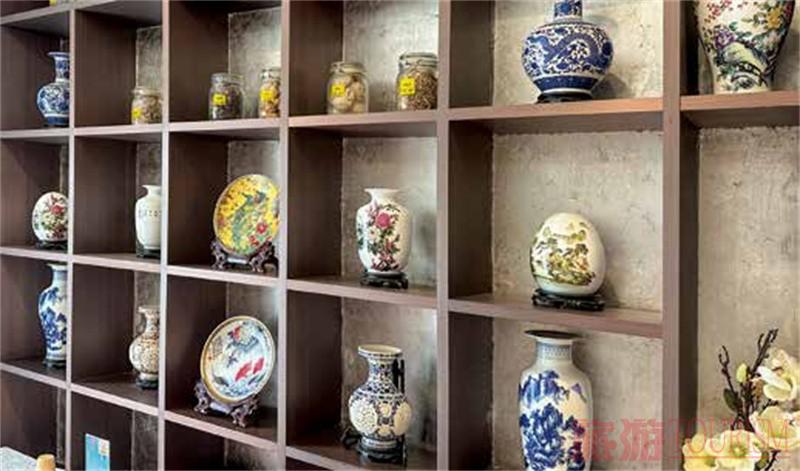

服务员果真没有吹嘘的成分,不到 12 点,店门口已经人头攒动。春天,气温尚好,花开得正艳,汽车、公交、自行车、行人交织在同一条不宽的马路上,以鼓楼为轴心的三岔路口被各种打卡旅游的年轻游客们占据得水泄不通。工作日的北京,午餐追求快速与极简,而在这四九城里却处处洋溢着慵懒带来的闲适。再往前走,便可以看到“马凯餐厅”大大的招牌到了这里。我本以为在这样一个“旅游景点”,餐厅的客人应该也是以外地游客为主,然而并不全是,一层的散座大多都是大爷大妈们,三三两两携好友或老伴一起相聚于此。 门口招牌的“马凯餐厅”几个大字左下角写着“溥杰”的名字,听大爷说,清朝末代皇帝溥仪的胞弟溥杰和他的夫人嵯峨浩生前是马凯的常客,除了题写餐厅名以外,马凯餐厅至今还保留着溥杰先生的两份墨宝。“曾经有很多文人墨客、艺术大师都经常来马凯吃饭,像齐白石、梅兰芳、李金斗、侯宝林……”大爷掰着手指头回忆,“当然了,有些太早了我也是听说。”算起来,确实是,上个世纪五六十年代的事情,至今已经六七十年,马凯餐厅就是这样陪伴着一代又一代的人,走到了现在。曾经在那个讯息不发达的年代,马凯餐厅的名号就这样靠着口口相传的力量传遍了大街小巷,成为了那个年代居京湘籍人士聚会雅集的地方......

Tips:

地址 :北京市西城区地安门大街 29号。

地铁 :8 号线什刹海北站 A2(西北口),步行 20 米。

公交: 5 路 、60 路 、 82 路、107 路、124 路、135 路、635 路 鼓楼站下车。

提示 :包厢需要提前预约,包厢费150 元。

电话 :010-64011981

时间 : 10:30-13:30 16:00-22:00

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号