在苏州市中心走街串巷,很容易遇见一些与历史故事有关的名字,比如孙武路、子胥路,比如干将路、莫邪路。干将与莫邪是春秋时著名铸剑师,他们牺牲了生命铸成同名宝剑的故事被颂为传奇。这两条路如今相交的位置——相门,刚好是曾经春秋时吴国打造兵器的地方,以他们的名字来命名这两条路实在是再合适不过了。

苏州是一座充满故事的城市,历史藏在苏州的角角落落。若想好好读懂这座城市,不如顺着贯穿东西的主干道干将路一路往西,前往苏州博物馆西馆,跟着博物馆的指引去好好梳理,也许能灵光一闪找到走街串巷时偶遇的那些历史碎片。

镇馆之宝,吴王利器

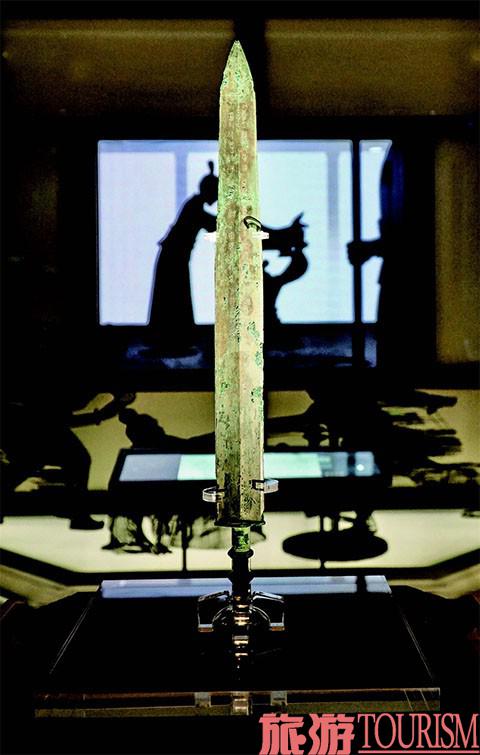

“苏州”之名总让人第一时间联想到衣衫飘飘的弹词流水,风流雅致的园林春色,无论是哪一种都是江南独有的温润细腻。可苏州博物馆的镇馆国宝之一,却是金戈铁马的利器,吴王余眜剑。

吴王余眜剑长57.5厘米,宽4.8厘米,剑脊两侧铸有75字铭文,是青铜兵器类文物中迄今铭文字数最多的一件。上古先秦时期的青铜器以铭文数量来衡量历史价值,余眜剑上的记载与此前考古发现的史料相互验证,修正了一下史实错误,具有极高的文献价值。

我在苏州博物馆西馆,围着吴王余眜剑的玻璃展示柜走了好几圈,试图分辨铭文图案,显然并没有办法做到。我只能阅读关于它的记载:75字铭文里记录了寿梦、余祭、余眜三位吴王,以及征伐麻国、荆楚、越国三次战役,还涉及了当时的兄终弟及制度。

寿梦奠定了吴国的强盛,始称“吴王”。寿梦有四子诸樊、余祭、余眜、季札。诸樊之子公子光雇用了刺客,刺杀了余眜之子僚,夺得了王位。这把利器,就是我国古代十大名剑之一,被称为勇绝之剑的“鱼肠剑”。夺位后的公子光,登上王位成为了“吴王阖闾”,这也是我们更为熟悉的名字。

吴王阖闾听取伍子胥的建议,定下了城池的地址和东西南北8个城门的位置。虽然,当时这座城还不叫“苏州”,但我们苏州人常说的2500年历史就是从伍子胥选址建城开始的。也正因为这样,我总觉得鱼肠剑才是同苏州建城关联最大的一把剑:温软的苏州城,最初因尚武之风而起。

根据《越绝书》记载,吴王阖闾去世后陪葬的有3000把宝剑,其中就有名剑鱼肠。吴王阖闾墓据说就修建在如今苏州虎丘山下的“剑池”水中,至今未被发掘。我在孩提时代曾住在虎丘山附近,几乎每周末都去虎丘山玩耍,听过许多吴王阖闾的故事,和更多关于阖闾之子吴王夫差的叹惋。现在重新走到苏州博物馆西馆,细细看展厅里那一把把古剑,许多曾经的似懂非懂终于成为了具象化的凝固的历史。

一卷苏州史

苏州博物馆西馆里讲述的苏州历史,实际上是从万年前的先民时代开始的。

那时,苏州太湖边的三山岛上就有人类活动。到了新石器时代,马家浜文化、崧泽文化、良渚文化在这里依次兴起。博物馆陈列着马家浜文化时期先民使用的陶釜、石凿、陶甑,良渚文化时期先民使用的石斧、石锛、石钺、陶鼎、石犁,崧泽文化时期先民使用的陶盘、陶罐、陶壶、陶杯、陶坩锅等日常生活用品,我看着它们,想象着,构建出一幅渔猎采集、制陶种稻、驯养家畜、治玉缫丝的先民定居生活图景。

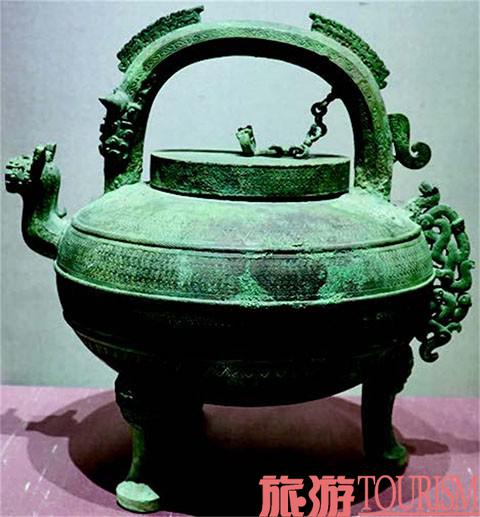

历经数千年的发展,至夏、商、周时期,礼制逐渐形成,博物馆展厅中的陶器变得不限于生活用品,出现了一些花纹繁复的祭祀用品,在制作工艺上也远比新石器时代精美了许多。

其后经历前文所述的春秋吴越争霸,秦定中国,项羽在吴中(今苏州吴中区)起兵,汉封诸侯,吴地据鱼盐山川之利经济蒸蒸日上。三国时吴中大族多依附于孙吴政权,直至此时吴地依然延续了东周以来尚武好勇的风俗。虎丘出土的石屏风线条精美、人物生动,是当时生活的写照。

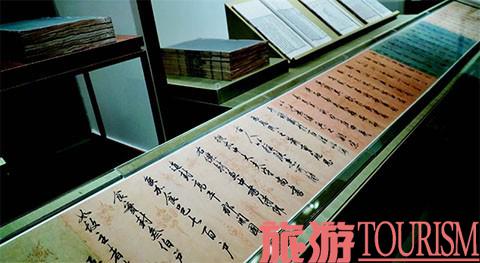

两晋之交时,大量北方士族南迁,南北方文化的交融让吴地民风发生巨大改变,逐渐转向崇文尚礼。博物馆展示的隋、唐、宋时期文物风格也因此出现了明显的变化:唐朝的陶乐舞俑、文官俑、金龙,宋朝的钧窑三足洗、褐釉坐相执鼓女,都是一派细腻优雅的模样,是我们固有印象中的山温水软的苏州……

Tips:

地址:苏州博物馆本馆:东北街204号;苏州博物馆西馆:长江路399号

时间:周二至周日09:00-17:00(16:00停止入馆)

预约:可提前7天登陆官方网站及公众号预约(苏州博物馆本馆人流量大,建议尽早预约)

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号