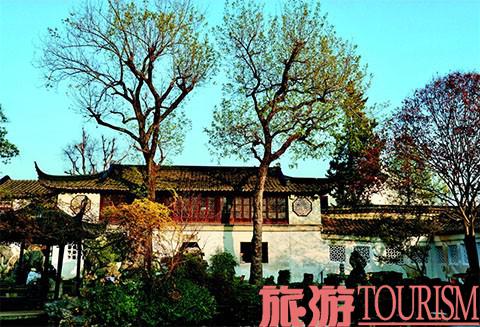

苏州被称为“园林之城”,造园历史可追溯至2500年前的春秋时期。从有造园记录开始,到明清时的鼎盛时期,苏州园林形成了独特的艺术风格。

拙政园、留园、网师园、沧浪亭、耦园等9座苏州园林被列入《世界文化遗产名录》,世界遗产委员会评价苏州园林是“咫尺之内再造乾坤”“折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境”。

虽由人作,宛自天开

自古,苏州城内河道纵横、交通运输便利,明清时商业和手工业迅速发展,这些都为苏州园林艺术提供了充足的物质基础。苏州文人辈出,许多因科举进入仕途的士子或衣锦还乡,或失意退隐,他们回苏州后开始寄情于自己的“城市山林”,这创造了大量造园需求,推动了苏州园林艺术的发展。

私家园林不像皇家园林那样大开大合,苏州古典园林的造园者并没有受困于有限的面积,而是在移步换景之间,将变幻多端的风景容纳进有限的空间里。走进苏州园林,时常叫人体会到峰回路转、曲径通幽,时常叫人感慨造园者更像是艺术家而非匠人。

苏州园林是带着“文人风骨”的,归隐的文人崇尚清雅的情趣,追求远离尘嚣、宁静致远的生活。

这种意趣直观呈现在各种匾额、对联里,每次逛园子,我都细细阅读它们。逛拙政园我一定会去“与谁同坐轩”,那是在所有苏州园林里我最喜欢的建筑名字,它取自苏轼的句子“与谁同坐,明月清风我”,藏着一种孤傲;拙政园中园主体建筑远香堂,名字取自周敦颐的《爱莲说》“香远益清”,是园主人向往的高洁出尘。

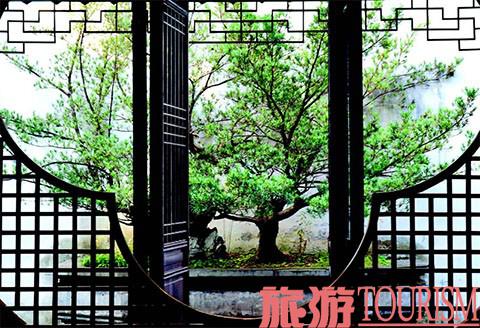

这种意趣也隐藏在园林布景之中,游园时如若仔细分辨园中栽种的植物种类,会发现几乎每个园子里都栽有梅、竹、松柏等代表“文人风骨”的植物,它们暗自标榜着园主人的品性;常作园子中央最重要景致的水池与叠石而成的山峦,则展现着园主人寄情山水的遁世理想。

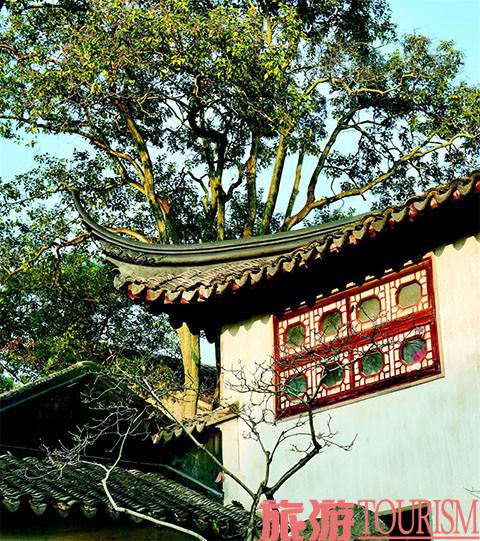

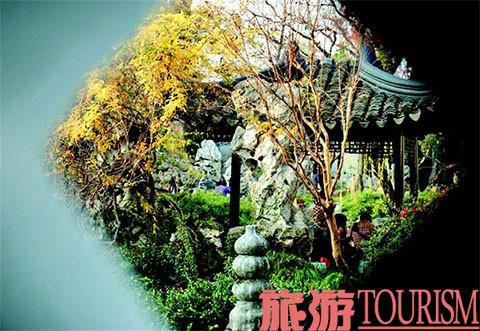

这种“诗意地栖居”的造园理念非文人无法深刻体会。也许正因为这样,苏州园林最好的设计师不是单纯的建筑师,而是文人书画家。一扇漏窗,一条长廊,一株修竹,一树新绿,三两枝初开的花,看似简简单单的造景,就是一幅立体的写意风景画。

明末的《园冶》一书第一次对中国园林艺术进行了全面总结,详细论述了园林布局、园地选择、堆山理水、造景借景等设计方法,书作者是苏州园林艺术家计成,年少时就以山水画而闻名。计成在书里说的“虽为人作,宛自天开”,是苏州园林设计师们共同的向往与追求。

四大名园之一的拙政园,其设计者是明代江南四大才子之一、吴门画派代表人物文徵明。400年多年前文徵明于拙政园中亲手栽下的紫藤花如今每逢4月花季依然绽放如瀑。这株紫藤又被建筑设计大师贝聿铭嫁接到苏州博物馆本馆,而后又被嫁接移栽到新开的苏州博物馆西馆展厅中。跨越400年,这株紫藤的嫁接故事如同一种诗意的隐喻,隐喻着苏州造园艺术与文人风骨的传承。

“留”住一枝春

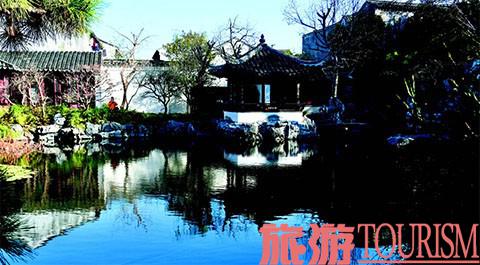

同为中国四大名园之一,比起拙政园来,留园安静、低调得多。这次到访留园是在一个初春的午后,入园处茶花开得正好,层层叠叠的花瓣让微寒的空气也带上了些暖意。茶花是留园的特色之一,在这个花季前往,我自然就开始有意无意地寻找茶花的身影。

留园始建于明万历年间,是当时的太仆寺少卿徐泰时的私家园林。徐泰时去世后,园子渐渐荒废,直到清乾隆年间被第二任园主刘恕购买改建。刘恕酷爱茶花,甚至著有《茶花说》一书,这也是如今留园里种植着30余个品种、上百株茶花的起源。

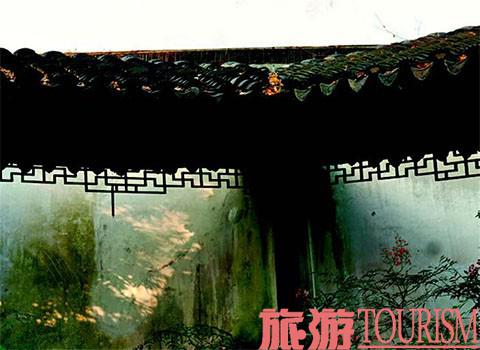

在留园的茶花里最著名的一棵,是进园不远处的留园十八景之一“古木交柯”,说的原本是女贞树和古柏交柯连理,后来老树枯死,补种了山茶与翠柏。实际上,在花季前往留园根本不需要特意寻找这些所谓“名景”,茶花总是自然而然地出现,窗外屋檐下、拐角处……仿佛一回头它就立在那里,娇美无边。从古木交柯继续往里走,假山堆砌,连廊曲折,亭台水榭,都围绕着一池水景。这里是留园里游人最多、最喧闹的所在。我退远了一些,沿着长廊绕着水景一路走。留园有近700米的曲折连廊,一路走下来,会感觉到时光尤为缓慢,可以有时间分辨这一树花与那一树花的不同,凝视这一格漏窗与那一格漏窗里景致的区别。我就这样慢慢走,看阳光从明媚变得温柔,看光线通过漏窗把光影打在石砖之上,明明是小巧之地却让人充满开阔之感……

TIPS:

苏州园林文化相关读物

《东南园墅》

作者:童寯(jùn)

《东南园墅》是作者晚年于病床上的最后一部著作,也是其近半个世纪研究工作的结晶。

《园冶》

作者:计成(明代)

《园冶》是我国乃至世界第一部园林艺术理论的专著,在中国古代造园史上有极为崇高的地位。

《静读园林》

作者:曹林娣

在《静读园林》中,作者对古典园林要素进行了随笔式“解读”,探究了蕴含在园林艺术之中的哲学文化。

《活的中国园林:从古典到当代的传统重塑》

作者:唐克扬

从那些早已湮灭的名园,到如今点缀于街头巷尾的亭阁,中国园林的想象力不囿于园墙之内,持久的生命力必也意味着强大的适应力,这是著名建筑师、策展人唐克扬的重寻中国园林之路。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号