在北京的中轴线上,不仅有璀璨的历史文化,同样也有喧嚣的市井气息。从紫禁城的宫廷盛宴,到百姓家的平民美食;从最具北京传统饮食文化特色的烤鸭、涮羊肉、炸酱面到看得见中轴线风景的The Georg、MUJI Diner、鼓西33, 传统的饮食文化与现代的艺术生活在这里相遇和交融, 共同交织出中轴线上最美的人间烟火。

北京烤鸭 从宫廷走入百姓的盛宴

比起四大菜系或者八大菜系,北京的饮食文化并没有特别突出的地域性,而是靠海纳百川、兼容并蓄的精神不断融合发展。如果说一定要给北京菜赋予一定的形象特质,那么宫廷菜肯定是京菜独有的元素之一,也是很多颇具特色的北京菜的源头之一,就比如北京菜的金字招牌,也是最具知名度的北京菜的代表——北京烤鸭。

这家烤鸭店 比紫禁城还年长4岁

用火烧烤鸭子的做法,早在中国南北朝时期就有“炙鸭”的记载。北宋年间,《东京梦华录》中更是有关于各种炙鸭方式的记录。明成祖朱棣迁都北京后,把这套宫廷美食也一并带了过来。宫廷厨师们经过无数次改良,终于在南京烤鸭的基础上形成了更具特色的北京烤鸭。

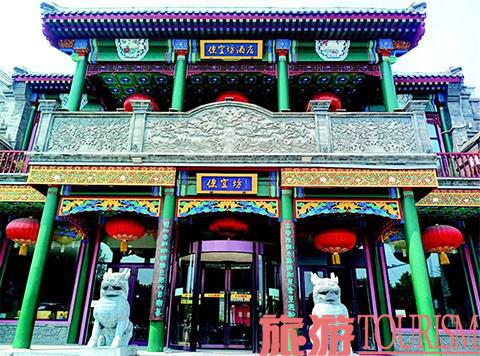

与此同时,很多南方的手艺人和商人也陆续北上营生。明永乐十四年(1416年),一位从南方来的王姓商人在如今的米市大街上开了一家专卖鸡鸭的作坊,这就是“便宜坊”的前身。比起永乐十八年(1420年)建成的紫禁城,竟然还要年长4 岁。后来他又用祖传的片鸭技术与本地条件相结合,在地上用砖直接砌起了烤鸭炉,先将炉子用秫秸烤热,再入鸭子,出来之后别具风味。从明代的烧鸭作坊传承至今,已经有600 多年历史的便宜坊,算得上是北京历史最悠久的“老字号”了。1958年,周总理曾亲临便宜坊前门大街鲜鱼口店考察, 总结出“便利人民,宜室宜家”的企业精神,也成为这家老字号一直秉承至今的发展理念……

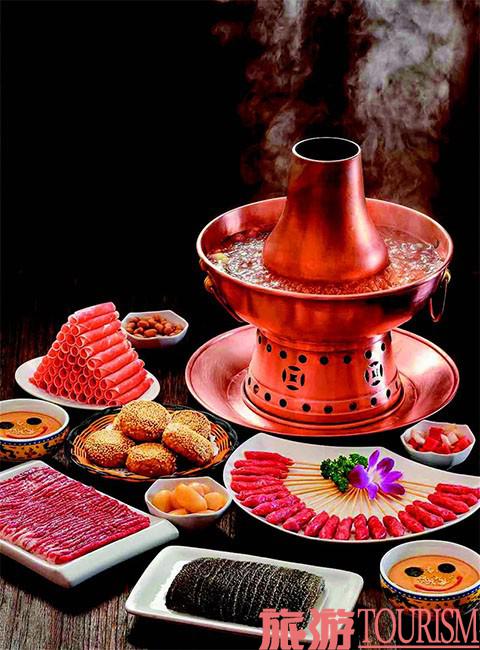

没有什么是一顿涮羊肉解决不了的

10点半的开餐时间刚过不久,1400多平米的两层超大就餐区内,80多张餐桌已经坐满了食客,而餐厅门口也已经排起了等位的队伍。餐厅的范经理告诉我们,这种情况早已经成为常态,特别是节假日和寒暑假期的客流高峰期,为了让慕名而来的客人能够及时用上餐,有时餐厅早上9点半就开始提供午餐。这里可不是什么网红餐厅,而是最受食客欢迎的老北京涮羊肉火锅店之一的“南门涮肉”。

“南门”是天坛的南门

关于涮羊肉的起源,有很多说法,但是目前史学界比较公认的还是元世祖忽必烈定都北京后,蒙古民族吃羊肉的饮食习惯和中原地区的饮食文化相结合,才使得涮羊肉这种美食逐渐发展起来。

如今,在北京挂有“南门涮肉” 招牌的涮肉馆子至少有80多家, 只不过在“南门涮肉”前面通常还有几个不起眼的小字。“南门”何解? 其实是因为它位于北京中轴线上最具代表性的古建之一的天坛南门。1994年,“南门涮肉”就是在这里开始创业的。创始人马龙,本身就是一位涮羊肉的狂热爱好者。因为这份热爱,他自己潜心研究如何能吃出更好的味道,也是因为这份热爱,他辞去铁饭碗,开起了涮肉馆。而也许正是因为这份发自内心的热爱,才使得“南门涮肉”很快就成为了最受北京人喜欢的涮肉馆之一……

最好吃的炸酱面是家的味道

源自胡同里的记忆

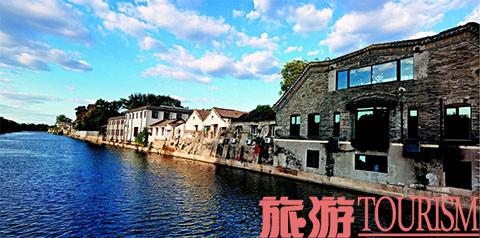

从地铁8号线什刹海站C口出来,抬眼就是方砖厂胡同。北京胡同的名字,很多是源于这里曾经的建筑或者用途,方砖厂胡同就是这样。清朝时,这一片儿是为皇家烧制方砖的地方,方砖厂的名字也因此流传到了今天。其实,这里胡同的历史远远比名字更悠久。从什刹海向东,到交道口南大街以西,北至鼓楼东大街,南到平安里大街的这片区域里,以南锣鼓巷为中线, 左右分布着大大小小十几条胡同。这些胡同的存在最早的可以上溯到忽必烈建元大都城的时候,到现在已经有700多年的历史了。如今, 这里也是北京保存最完好的胡同历史文化区之一。

逛胡同,可以说是最能感受北京传统文化特色的方式。行走其间,触摸到的都是老北京生活的历史印记,感受到的尽是蕴含在胡同里的浓郁风情和文化气息。

从方砖厂胡同西口东行,一路青砖灰瓦、朱门楹联。方砖厂69号,大约就在胡同中间的位置。69 号炸酱面的故事,也就是从这里开始的……

The Georg 的变与不变

在阔别了将近1年之后,The Georg终于回来了。

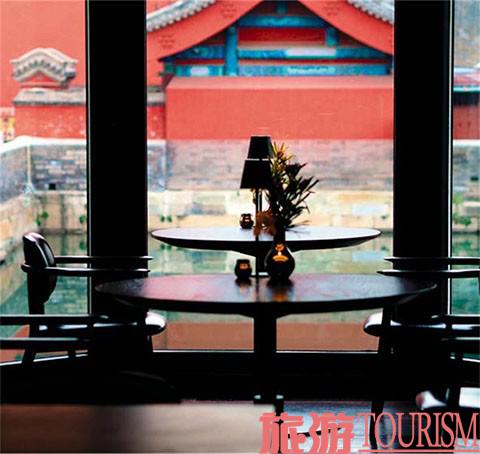

2023年初,The Georg告别了玉河1号的旧址。经历了10个月的等待,The Georg与故友和新朋再次在距离故宫仅几步之遥的东华门大街95号相遇。

回到上个世纪90年代,位于东华门大街95号的四合苑画廊与四合苑餐厅曾经在北京制造了艺术与生活方式结合的传奇。其中,四合苑画廊与餐厅主人翁菱在王府井主持的中央美院画廊更是成为那时当代艺术的重要据点。如今,再次面对故宫的青瓦红砖,翁菱带着The Georg回归东华门大街。岁月在变,不变的是艺术与生活交融的理念。

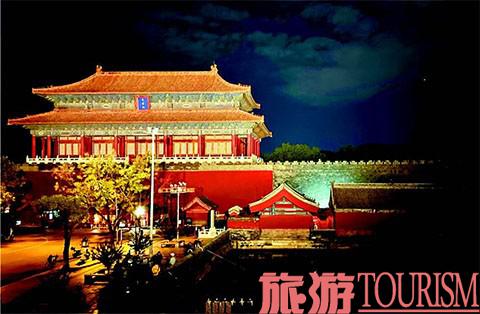

离紫禁城最近的米其林

紧挨东华门外的筒子河桥西,绿树掩映中的红漆大门就是The Georg的入口,这里可能是全北京距离紫禁城最近的餐厅,也成为北京最美的米其林餐厅。地理空间的变化带给它更多的挑战和机遇。面对这里卓越的地理位置但又错综复杂的建筑构造,以及私密性与开放性并存的空间,The Georg的总厨王斌敏锐地洞察到这里错落有致的灵活空间可以带来更有设计感和实用性的功能分区,从而给客人提供全新的用餐体验和艺术享受。因此,在空间设计上,The Georg保留了传统四合院里最具有辨识度的屋顶、瓦檐、穹顶等结构,建筑外观也延续了古建原有的风貌。而在内部设计中,The Georg依然选择了与北欧风格一致的现代极简主义,克制、冷静,拒绝装饰化,将空间场域交还给人本身……

MUJI Diner 轻食经典

从前门箭楼向北,就是北京中轴线中最华丽、最高潮的部分。从前门到天安门广场,再从故宫到景山……这些景观都可以在MUJI Diner的观景露台上一一呈现。MUJI Diner,大概算得上是北京中轴线上最佳的观景餐厅之一了。

MUJI Diner位于北京坊W2号楼无印良品酒店4层,正对着天安门广场的西侧路,西南是大栅栏商业街,西北是人民大会堂,东南是前门商业街,东北方向则是天安门广场,无敌的区位和景观位是它最大的特点。同时,这里也是无印良品在北京开的第一家集购物、酒店和餐饮于一体的品牌店。

与无印良品的品牌理念相同,MUJI Diner餐厅的设计也处处体现出简约、实用。简约的装修风格、舒适的座椅,都让人感受到一种宁静与舒适。

MUJI Diner的餐食同样体现出简约、健康和美味的理念。秉承食物的美好源自食材本身的想法,MUJI Diner使用应季食材,以最能呈现食材原本美味的料理方式,做成各式健康与营养均衡的餐点。展开菜单,相对于之前品尝过的上海淮海路店和北京大悦城旗舰店,感觉这家MUJI Diner提供的餐食没有那么全球化,而是以日式和中式为主,我猜可能是因为用餐的客人主要是附近游客以及酒店客人……

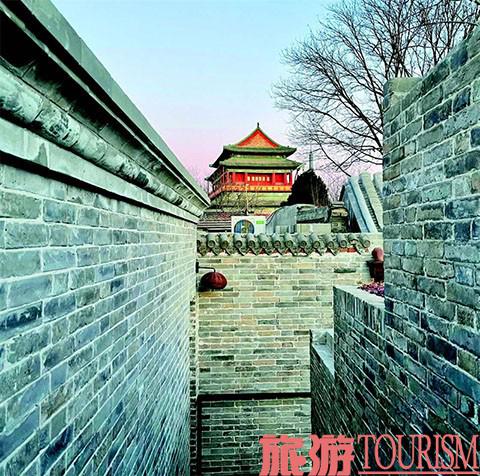

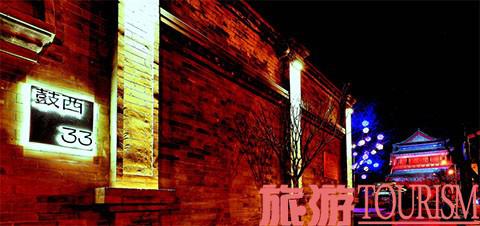

鼓西33 的三度空间

在北京悠久的建城史中,钟鼓楼一直守护着这片龙尾之地;在北京中轴线700多年的历史记忆里,钟鼓楼从未缺席。它的晨钟暮鼓响彻元、明、清三代的天空;它的红墙灰瓦,经历了数百年的风雨和星移斗转。它是延续历史、传承文化的城市印记,在晨光中迎接络绎不绝的参观者来寻古问今;它是记录变迁、体验生活的地标,在夕阳中陪伴着各地游客探访玩乐。尽管拥有如此深厚的历史和多样的身份,从它诞生的第一天起,它的职责和命运便与这座城市的人和生活息息相关。如今,在北京中轴线的15处遗产要素中,唯有钟鼓楼仍与周边居民的生活融为一体,坚守着城市发展与记忆延续的和谐统一。

如同钟鼓楼一样,鼓西33西餐厅也将历史记忆的存续与环境改造升级完美结合。餐厅设计融入传统民居风格,与周围的社区和街道花园相得益彰,满足了老城区升级需求的同时,又不显得突兀,堪称钟鼓楼片区老城改造的典范之作。

餐厅取名“鼓西33”,保留了原来的门牌号,既是对这里传统生活和历史的延续,更充分体现了中国哲学中的天地人合、顺应自然的和谐理念……

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号