在北京宣武门外西南的下斜街,坐落着一座有着400多年历史的皇家寺庙——长椿寺。郁郁葱葱的树木掩映着红墙绿瓦,抬头看是碧蓝的天空。阳光透过片片云彩照耀在绿叶上,闪着金黄色的光,微风阵阵吹,投在地上的树影摇曳闪烁。这座历尽沧桑的古老建筑在岁月的更迭里历久弥新,依然焕发着蓬勃的生机。2005年,经过修缮,长椿寺以“北京宣南文化博物馆”的全新面貌向社会开放,展示宣南士乡的历史文化,成为展现北京古都风貌的一道亮丽风景。

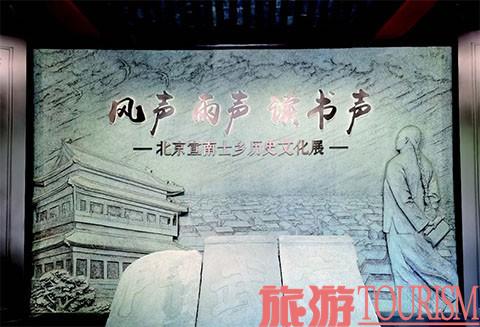

馆内常设展览《风声、雨声、读书声——北京宣南士乡历史文化展》,围绕宣南的城市空间、士人群体的生活空间、学术活动及精神追求等梯次展开,展现了清代宣南士人群体以学术研究、文艺创作为依托,心系家国、勇担重任、敢为人先的品格和人文精神。让我们开始探索这座宣南文化宝库。

士聚宣南宣南文化现象

踏入山门,面朝的就是长椿寺的第一层殿面——天王殿,也是整个展览的序厅“此地为宣南”。展览从宣南地区的地理特征切入,展示出宣南由一个行政区划下的坊向一个具有深厚文化积淀的特殊城市文化空间的转变。从西周开始这里就是北京城区最古老的地段,直到明代“宣南”这一名称出现,因此,可以说宣南是北京城的肇始之地。

来到天王殿南配殿前,进入第一单元“士聚宣南”。拾级而上,迈过门槛,展厅的全貌便呈现在眼前。展厅的布置风格与长椿寺的建筑风格一脉相承,以朱红色和灰色为主色调,红色作为建筑的框架和展区的区隔,低饱和度的灰色作为衬底,奠定了整个展厅沉稳大气的基调。展览通过旗民分居和东富西贵两个模块介绍了清代北京汉族士人集中居住在宣南一带的原因。墙面上的《乾隆南巡图·启跸京师》为我们展示了清乾隆十六年的北京南城风貌:街道宽阔、屋舍俨然、店铺林立,一片熙攘繁荣的热闹景象。

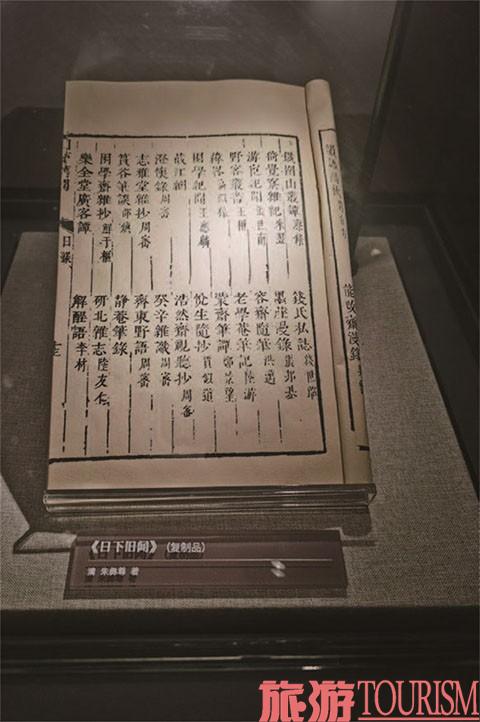

接下来的“士乡渐成”部分则展示了宣南士人们的三种居住方式:一是购买或自建房屋,二是租赁房舍,三是居住会馆。无论是拥有私宅大院的名士官僚,赁屋而居的士人还是寓居会馆的士子,“读书”都是他们生活中的大事。名宅名园中有藏书阁,设学术幕府,开展学术辩论、诗社文会;租房居住的士人通常是被宅园中前辈先贤的居住陈迹、题咏指画所吸引,其中最著名的古藤书屋就有十三位士人先后居住过;来京参加科举考试的举子居住在相当于非官方驻京办的各地会馆中,会馆内多建有文昌阁供其祭拜,祈祷文曲星保佑。

穿过“厚德载物”小门,走入下一个小展厅,进入视线的是几块石碑以及拓片,它们都与会馆有关。《嵩云草堂条规刻石》拓片就记录了河南省最大的会馆嵩云草堂的规章制度,其中的条规包括有会馆只能同乡入住,科举考试期间住宿免费,吃饭收费等,而在其他会馆的条规石刻中,还有一条非常有特色的规定:公车优先,即每逢大考,住在会馆的官员需要腾退出去,优先为考生服务。可见当时士人们对科举考试的重视程度。

士人的聚居方便了他们之间的文化交往活动,进一步吸引了越来越多的士子官僚纷至沓来,由此形成了正向循环,使得宣南的文化沉淀愈加深厚,宣南文化现象逐渐显现……

Tips:

地址:北京市西城区长椿街9号(近宣武医院)。

时间:9:00-16:30(16:00停止进馆),周一、周二闭馆。周三到周日9:30-10:30,13:30-14:30有志愿公益讲解。时有沉浸式演出。免费参观。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号