一把锃亮的玉竹纸扇古朴典雅,已然发红的颜色代言着它随岁月共度的光阴,这把扇子由母亲之手传递给儿子,同时传递的还有这座城市的故事与一项和颜色息息相关的技艺。

从染房到颜料,色彩回忆

绘画离不开颜料。从古至今,画家为了追求色彩表现力与作品独特性,不断探索实践颜料制作方法,这不仅包含对自然的理解,还融合了化学、美学原理。虽然现代工业生产已经能够提供丰富的选择,但传统颜料仍然保持着它独有的魅力和价值。

据传统绘画颜料配制技艺传承人杨信回忆,其高祖是开染房的,当时在天津和北京都有分号。那时的染料大多取自天然,如常见的板蓝根,就是著名的天然染料,用于染制过去老百姓喜欢穿的粗布蓝大褂。天然颜料不单在布料的织染行业被广泛应用,也运用在瓷器、家具、建筑等领域。

一般经营布匹买卖的有就近加工的习惯,将本色的布料送到染房染制。染房业务的兴旺发达与提供颜料的买卖家交往频繁。染房和颜料“联姻”后,原来经常制作粗制颜料的业务逐渐细致,更涵盖到了绘画等领域。

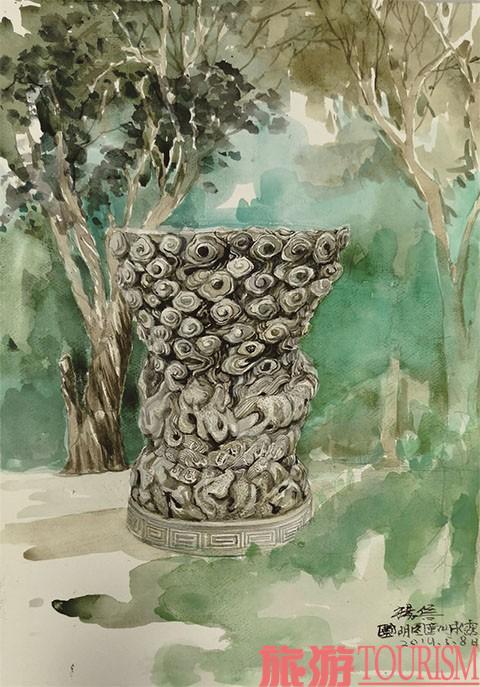

北京扇面的制作,对纸张及颜料都有很高要求。过去北京做扇子、买扇子的热地,并非如今的琉璃厂,而是位于东打磨厂一带。而西打磨厂给宫廷及民间家具、石刻做打磨的买卖较多,所以打磨的工匠较为聚集,东、西打磨厂的业务都对颜料有所需求,这也为颜料行业的发展带来了机会。既有质量过硬的原料,还发展了精巧细致的工艺,虽是染料的延伸业务,同样不可小觑。

时光荏苒,颜料配制制作技艺传承到杨信手中已经是第五代,从耳濡目染听老人说故事、传经验,到观察他们如何操作及亲身体验,一点点感受颜料配制技艺的精妙,并通过实际绘画操作,感受不同颜料所体现的不同效果,以促进颜料配置工艺的不断精进。

2020年,传统绘画颜料配制技艺被列入第六批朝阳区级非物质文化遗产项目。

大自然的馈赠一纸之内有天地

从春日的繁花似锦,到不同地貌色泽的土壤山石;从四季变化的“百木之色”,到动物昆虫的“五彩衣衫”。上苍是慷慨的,不单给予人类丰富的自然资源,还为我们“绘制”出万般的自然之色。面对大自然的馈赠,我们要如何珍视?“颜料人”用实际行动做出了回答。

杨信提到,制作天然颜料的原材料有很多。例如迎春花,盛开时与其他阶段颜色各异,以此分类,晾干后选择色泽完美的花瓣;古代唇脂、染甲是从牡丹花瓣中寻找色彩;清朝女性梳的“两把头”,是用篦子取松木刨花液梳头,光泽焕发;再如,从槐树豆中提取的颜色,在上世纪六七十年代被广泛应用到军装染色中。另外,动物也可作为颜料的原材料。古人烧制瓷器中选择贝壳融入到釉色,称为“蛤白粉”,瓷器会拥有一种贝壳独有的荧光;猪血作为颜料,也应用到故宫建筑上的大漆中。令人感到意外的是古代一种动物的粪便,通过特殊处理,也作为颜料使用,其效果犹如现代绘画色彩中的“高级灰”……

Tips:

杨信民俗艺术工作室地址

北京市东城区交东小区土儿胡同10号楼交道口社区服务中心地下1层

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号