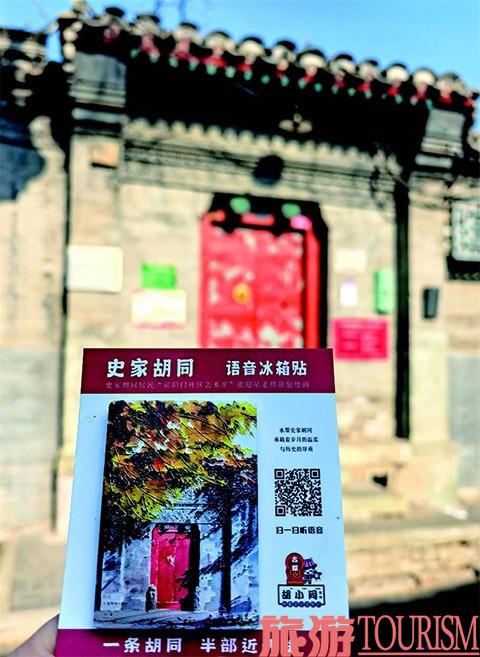

用文创传承胡同文化,用多元化艺术形式讲述胡同故事,做小而美有温度有故事的文创。

出灯市口地铁站向东,一条东西走向的史家胡同,青砖灰瓦,安静幽然。这条始建于元代的古老胡同长度不过700米,却已有700多年历史。被誉为“一条胡同,半个中国”,是北京胡同文化的缩影。这里是抗清名将史可法、民国三大才女之一凌叔华、中华人民共和国首任水利部部长傅作义、被称为“毛泽东青睐有加之师友”的大学问家章士钊等名人住过的地方。

岁月流转,当年京城文化名流聚集的“小姐家的大书房”凌叔华宅院,于2013年被打造成为北京首个史家胡同博物馆,而我到访的史家胡同文创社则和它东侧为邻。

写意老北京生活文创空间

走进史家胡同文创社,恍如走进了一座胡同博物馆:城门楼子、史家胡同群英传、北京民俗、200枚的胡同文化印章、掐丝珐琅和非遗结合的瓦片画、描绘胡同元素的帆布包……处处都是老北京的生活元素。店里的各类摆件、文具、日用品、小玩意儿都透露着怀旧的气息。墙上贴着老东城的三轮车车牌,象征着岁月的胡同旧名牌也被安置在此,当年的“新式玩意儿”留声机发出低沉的声响,让我的思绪一下飘回到童年的胡同。也让我从这些“旧”的记忆里看到了新意。在这间40平方米的小小空间里,琳琅满目的文创,让我应接不暇,久久不肯离去。

在这里逗留两个多小时,我观察到,店里最受欢迎的还要属印章,上到七八十岁老年人下到幼儿园小朋友,对“盖章”一往情深。盖章时还能了解北京文化。200枚印章以老北京为背景,将胡同、城门、小吃、民俗等元素巧妙地融入其中,一枚印章,一段故事。集章爱好者们通常会买上一个集章本,然后郑重盖上各种自己喜爱的印章。有顾客把“城门匾额”逐一盖在地图上,一边盖章一边讲20个城门的故事,回忆小时候的时光。还有顾客边盖老北京小吃印章边学上面的儿化音。“盖着烤鸭了,盖着炸酱面了,就叫饿得不行了”,快乐的情绪感染着同伴。最新推出的“北京中轴线印章”很受青睐,按顺序在本子上盖下各个点位,仿佛中轴线全景都一览无余。当然我也不会错过其他印章,翻开本子又盖下“四九城”城门。

我想,透过一枚枚印章,年轻人在这里与北京的历史有了更亲密的接触,年长者在这里追忆过去,将儿时记忆收藏。大家之所以喜欢“盖章”,本身在于它贴近在地文化,比较本土,是大家的一个共同记忆,有共同的情绪释放。

用文创传承胡同文化

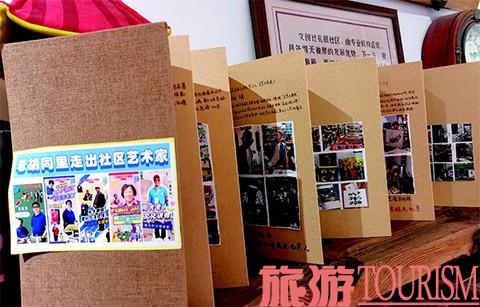

最让我震撼的是店里的手绘册,是由史家胡同文创社主理人马牧思团队的设计师一起创作手绘的,配文也是一篇一篇写上去的。整整100页的手绘册,讲述的正是史家胡同700年的历史文化,这里曾经住过的那些名流与名媛,发生的奇闻逸事,都以手绘的方式呈现,让我品出不一样的史家胡同,不一样的历史。

马牧思每天都会坐在店里手绘,描绘胡同里的人情故事,胡同里的一年四季,对胡同的感受,聊熟了他还把一些未完成的作品也拿给我欣赏。看来,文创社主人想让更多年轻人通过原生态的绘画创作,感受老北京的文化和乡愁。尤其要说店内“胡小同”文创品牌,这是马牧思和团队开发的极具北京味道的形象。在胡同中间加个“小”字,既是大家熟悉的一个名词,读起来还朗朗上口,又把它变得非常有趣味。“胡小同”设计也非常花心思,头上的帽子取自四合院屋脊,衣服取自如意门的门柱子,鞋子取自门墩儿。头上面趴着小猫,手里拿个糖葫芦,这不是胡同京味儿古韵新传嘛。

Tips:

地址:北京市东城区朝阳门街道史家胡同22号。

地铁:5号线灯市口B口(东北口),步行520米;8号线金鱼胡同B口(东口),步行1300米;6号线东四C口(东南口),步行1400米。

公交:104路、106路、108路、110路、111路灯市东口,步行500米。

时间:周一至周日9:00-18:00。

建议下午3:30前到店。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号