巩华城是京城北面的一座重镇,并由副总兵驻守。至嘉靖年间,鞑靼不断骚扰,多次侵入。至嘉靖二十七年(1548年),俺答军大举入侵,兵临京城,饱掠京畿而去。自那以后设置昌镇,指挥系统向北迁移,总兵官入驻永安城,进一步加强护示陵寝,防守边关。永安城即现在的昌平城区。

两次建城池

我关注过永安城,也问了昌平老人,结果是城墙已无,东南西北的一条环路,正建在古城护城河上,内侧就是古城墙,但痕迹全无,也就放弃了踏勘的念想。

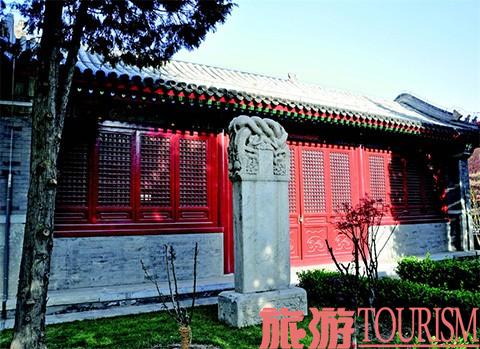

我偶到区委开会,休息时在院里散步,无意中走到大楼后面,发现了三间老房子,并不住人,放些闲物,在山墙与部分瓦当上,看出了古意。问起何物,原来是古城的寺庙,而大楼位置是当年的州署。万事总有个前因,城市也有沿袭,连政府办公也没换位置。按照这个思路设想,古城还会留下遗存,果于不经意间,又有发现。

以前,进了区委大院,总觉奇怪,相邻的两幢大楼,要上很大的坡。原来这里有座小山,露出地面无多,高不足3尺,却直起直落,棱角分明,似斧劈刀削。这是山的余脉,为这一带地貌特点。这座小山在1981年建大楼时被铲除,而较高的地势没有填平。

古人在建造永安城时,完好地保留了小山,不破坏自然条件,还充分利用,成为景致。永安城是因陵而建。明朝正统年间,此地已有了长陵、献陵、景陵三个守护山陵的卫所,驻扎在北面东西中三个山口及东西二营,负责保卫山陵。“土木之难”后,景泰元年(1450年),此地筑起城池。城为正方形,北面靠山,地势又高,城门虚设,只设东、西、南三座城门,每个城门上建有门楼,外有瓮城。南门有额,为“永安”二字。城“周一千四百九十二丈九尺八寸,高二丈一尺。”永安城落成,三个护陵卫所搬进城内。之后的景泰三年(1452年),昌平县治,以及学宫、州学等才一起迁入。县治设在城西侧的南城墙边,即今政府街北侧。

随着陵地增多,陵卫也不断增加,城内地方日渐狭小,万历元年(1573年)又建起一座新城,因经费不足,利用旧南城墙为北墙,再建东、西、南三面,周长共“八十四丈五尺”,墙低了4尺,只有一南门,瓮城和箭楼也小了许多。之后的年月里,经多次修建营造,两座夯土城墙才砌上砖。崇祯九年(1636年),兵部侍郎张元佐下令,拆去旧城南面砖石,修补东城门楼。两城开通,合二为一,成为长方形。整个城墙周长10里24步,护城河深宽各2丈多。到了清朝康熙十四年(1675年),重筑新旧城,墙均高3丈,护城河深8尺,宽3丈。永安城门重新命名,南门额改为“畿辅重镇”,又有新增,东门额为“奠安燕蓟”,西门额为“节控雄关”,成为上个世纪见到的规模和形状。

城只有墙,规制并不完整,鼓楼才是大城堡的标志。随着战事紧迫,天顺三年(1459年)于城中心建起谯楼鼓楼,二层檐下有四块匾额:南面,云天咫尺;北面,皇陵形胜;东面,海山一览;西面,华夷雄镇。楼上放有铜壶滴漏,作为时钟,城中军民皆可听到准确报时。这就是钟鼓楼,或简称鼓楼。鼓楼历经沧桑,几百年过去后,20世纪70年代因交通问题而拆除。幸好《平原游击队》在此拍摄过镜头,还能在电影里看到它的影像……

Tips:

去永安城极为方便,乘地铁昌平线,至昌平站下车即可到达。另外公交345路快车、655路、870路、H54路、昌11路、昌36路、昌52路、昌59路、昌66路、昌67路、快速直达专线121路、专106路也可到达。

昌平城区食宿很方便,尽可随心。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号