本期开始系列古代文明展览,从黄河岸边的青铜礼器到尼罗河畔的法老雕塑,从两河文明的楔形文字到甲骨文,世界古代文明在地理隔绝中各自绽放,又在历史长河中悄然交汇。中国国家博物馆,商周青铜器与龙凤麒麟等神兽见证“天人合一”的哲学;上海博物馆埃及特展,图坦卡蒙雕像与木乃伊棺椁揭开尼罗河文明的神秘面纱;苏州博物馆亚述特展聚焦巴尼拔王朝,宫殿浮雕与泥板文书还原两河文明的军事与文化辉煌。让我们跟随古代文明展览系列,走进博物馆,感受辉煌灿烂的古代文明如棱镜一般折射出人类对永恒、秩序与创造的追求。

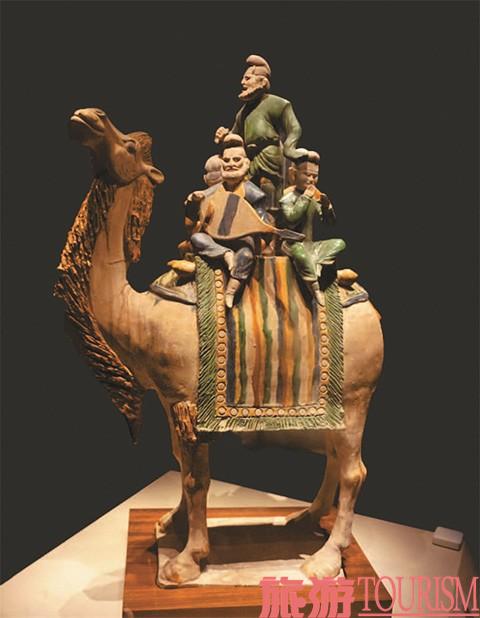

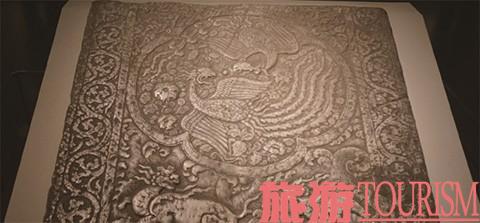

中国国家博物馆地下一层,中国古代基本陈列展用2000多件宝藏谱写中国历史文明的长河。展览以王朝更替为线索,邀请来访者从远古时期人类第一次挥起工具战胜猎物出发,穿越千载时光,在大清王朝悄然落幕时停下脚步。时代的歌与魂在精雕细琢的青铜器上映出光辉,古人对宇宙的诗意解码镌刻在神兽雕像上,满载历史与文明的器物千古流传,跨越光阴抚摸今人心弦……

青铜岁月登峰造极

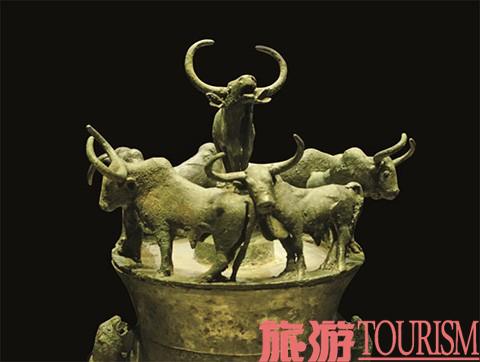

青铜器的诞生虽在中东,但却在华夏文明的孕育下发展至巅峰。商朝青铜文化代表作——后母戊方鼎,是目前已知中国古代最重的青铜器,因鼎腹内壁铸有商王母亲庙号“后母戊”而得其名。学者推测该鼎是祖夷或祖甲为祭奠母亲而造,或许他失去母亲的心情也如这鼎千斤般沉重。展馆中,它哪怕被无数参观者包围,仍能高人一头肃立在展厅中央。鼎腹部的浮雕式饕餮纹怒目圆睁,仍在履行千年以来的职责,威慑每一位到它面前的人。盘龙纹竖向游走于鼎腹边缘,与饕餮保持距离,二者皆被云雷纹包裹,宛若游走于云海之上。虽然今日后母戊鼎身泛起铜色斑驳,但站在这鼎前,似乎能想象千年前巨鼎褪去青绿重新焕发金光,庄严肃穆自然昭显。

在后母戊方鼎附近同样被诸多人围观的,就是商朝最大圆鼎——子龙鼎,因其腹壁近口缘处铸有“子龙”二字而得其名。两口巨鼎一方一圆立在展厅中,交相辉映,组成“方圆重宝”。学者推测这鼎可能归属于商朝末期王子,如此庞大而精致的器物需要调度大量人力财产,只有王室贵族阶级才能拥有,因此鼎也成为了彰显身份的象征。与后母戊鼎类似,鼎腹同样采用浮雕饕餮纹装饰,有云雷纹环绕浮雕,细细观赏,不禁令人赞叹起商代工匠们炉火纯青的铸造技艺。

除两口巨鼎外,还有一件文物深受大众喜爱,那就是同为商朝末期的四羊方尊,虽然体积不如前文提及的巨鼎,但以精致独特闻名。尊器肩部是四只象征着祭品的卷角羊头,因此得名“四羊方尊”。四羊方尊极其精巧,几乎全部尊体都被精雕细琢的花纹覆盖,通体饰有云雷纹,颈部四边刻着蕉叶纹、三角夔纹和兽面纹,羊身布满鳞纹。花纹虽多但细中有序,疏密有度,不喧宾夺主,服务于整体又有着自己的节奏。清晰可见的花纹中似乎能瞥见文物修复师们日夜挥洒着汗水,小心翼翼消除时间的侵蚀,力争让这件旷世珍宝再现昔日荣光。如今能见到这件完整文物实属不易,四羊方尊在抗日战争时期曾被炸成数块,后来,湖南文物管理委员会耗时两个多月全力修复,才让这件文物浴火重生,恢复光彩。

如今羊仍活跃于中国土地之上,而本土犀牛已在20世纪绝迹。西汉的错金银云纹铜犀尊精雕细琢打造出活灵活现的犀牛,头部微扬,四肢粗短,颈部皮肤皱纹清晰,起伏有序但不显肥硕。腿部骨骼与肌肉的关系刻画明确,大腿部相较现实中大部分犀牛更加壮硕,通体无赘肉。黑色料珠镶嵌在其眼部,显得目光十分锐利。相比前文提及的青铜器,犀尊打破了对称的艺术法则,倾向于写实描绘。犀牛头略微歪向一边,一侧舒展另一侧紧绷,符合运动体态。通过这件尊器,观众可以想象当年苏门犀在林中奔跑的模样,而精致的花纹让这早已灭绝的古兽蒙上一层神秘色彩。犀尊通体被错金银云纹覆盖,眼部被条条金丝线着重点缀,突出眼部形状。器物的精美程度引人瞩目,而它的实用价值也不可忽视:犀尊背部有一个鞍形状活盖,可供使用者将酒灌入腹中,嘴部右侧有一个类似獠牙的圆管,酒水从中流出,实用功能与动物特征结合,可见古人的巧妙匠心……

Tips:

博物馆常设展览参观免费,观众需要在“国家博物馆”公众号提前预约门票,每日17:00放票。

博物馆面积巨大,展品繁多,建议提前规划好行程,注意保持体力,避开旅游高峰时期参观。

官方设有付费讲解,需在公众号上预约。国博小程序有部分文物的语音讲解,每日固定时间也提供免费公益讲解。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号