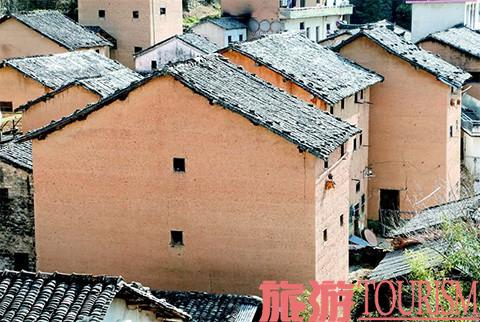

这里的建筑依山而建、层层壁垒、气势恢宏。这些土楼并非将生活“围起”,而是将烟火“绽放”,这其中是人们对于生活的敬仰,对于自然的参悟,这便是位于安徽省歙县深渡镇的阳产土楼。

土楼群落

从黟县出发驱车1个多小时,路边的风景也由村落为主的白墙灰瓦转为山形地貌。在山脚换乘当地客车,寻着狭窄的山路而上,经过无数大小弯道,才得以一睹真容。

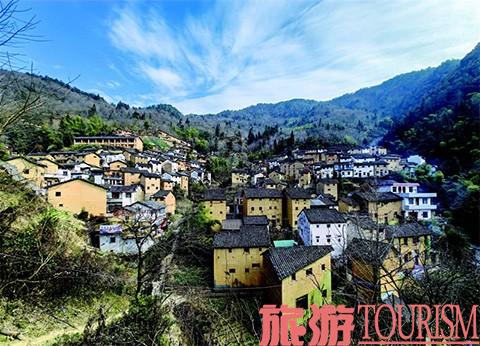

下车后视野豁然开朗。那是一处被五座山峰呵护着的山坳,村落充满着上天赋予的暖意。这里或许是一片碧空下的土楼交响曲,或高或低、或袖珍或连栋的土楼犹如波动的音符图案,唱响独特乡土建筑的奏鸣。在这韵律中,4条泉水随着水道穿村而过,既解决村民吃水的问题,也起到泄洪排水的作用,还应和了徽派建筑中“四水归堂”的寓意。这是来自大自然的赠予。阳产村后的两座山脊,不正像“二龙戏珠”一般,聚焦于这神奇之地吗?正因为有了自然的设计师,才有了如今官方的名字——阳产。“阳”正是朝阳、阳光之意,“产”则是当地方言中陡峭之地的代言,“阳产”恰到好处地说出了这里的两大特点。

有了充足的阳光,便可孕育万物,地势险要虽然不利于出行,但却为住在里面的人形成了天然壁垒,这样的特殊地形揭开了阳产的千年历史。公元前806年,周宣王姬静,封同父异母弟姬友于郑地,史称郑桓公。东汉末年,为躲避战乱,郑氏一支到丹阳郡寻找新的生机。这是一条曲折之路,从丹阳至安徽歙县,又赶上南宋战乱再起,他们只得再次前往歙县南部的深渡镇定潭村。这更是一条步步突围、坚韧不拔的向生之路,如藤一般倔强不屈,定会开辟一方天地。

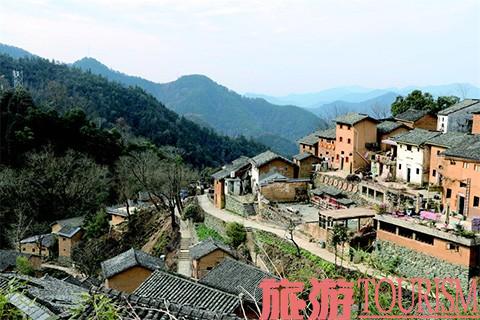

明末清初,郑氏家族最终选择的落脚点延伸至附近的大山深处,至今已有300余年的历史。他们归隐于这里,又繁衍于这里,山中之石成为了房屋的地基,脚下之土则如历代祖先的经历,不断积累,夯土成墙,身边的竹木则改为屋顶梁柱……又因躲避战乱的特殊需要,改院落为土楼。向阳的山坡、水边的空地见缝插针一般种上了青菜等农作物,土楼的底层也留给了牲畜,自给自足。

在这样一条充满悲壮的迁徙之路上,人们希望为它注入更多温暖美丽的元素,于是也便有了一则新的故事:住在山外时,郑公喜欢带着爱犬进山打猎,归途中,郑公与爱犬途经阳产,猎犬突然卧在地上,此时郑公环顾四周,只见此地山泉环绕,古木参天,被大山环抱,难怪爱犬不愿返回。这样的美景也让因为战乱带着族人四处奔波的郑公心中突然有了一种“心之安处”的感觉,于是带领全族老少定居于此。

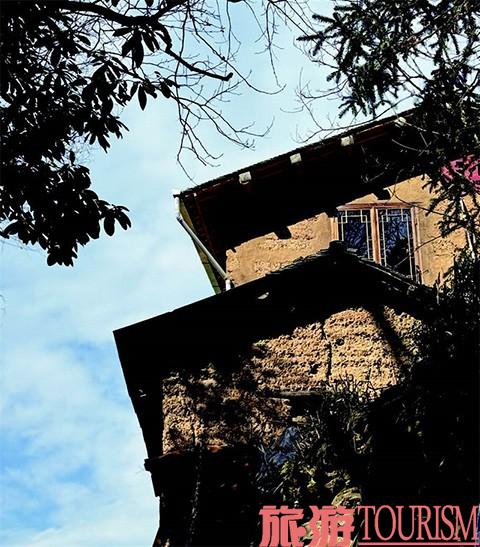

正因为有了这样的故事,如今才能看到满山遍野的特殊建筑,那厚实的土墙、坚固的筑基,加之山中随处可见的美景,于是这里便又有了新的名字——福人居,正可谓“有福之人歇土墙。”

生活的智慧 小土楼大学问

村口停车场旁的观景台是一处拍摄阳产村全貌的绝佳位置,一座村落犹如扇形一般“展翅”于山坳之中,中间的位置同样被错落有致的土楼“填满”,看得出曾经这里的人丁兴旺。

随着石头台阶以顺时针方向走入村中,依山而建,每一角度都可以看到阳产村的不同面貌。当与那一栋栋土楼亲密接触的时候,你会感受到另一种美,刚才的远观已然让人眼前一亮,此时的近看更会触发你对古人“天人合一”“就地取材”生活智慧的敬畏……

Tips:

交通:山脚下的旅游服务中心提供上、下山的客运巴士,30元/人。上山后注意保留票根。

住宿:有一些小型、简易客栈可供选择。

美食:当地有农家乐。村民会售卖蘑菇、梅菜、腐竹等。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号