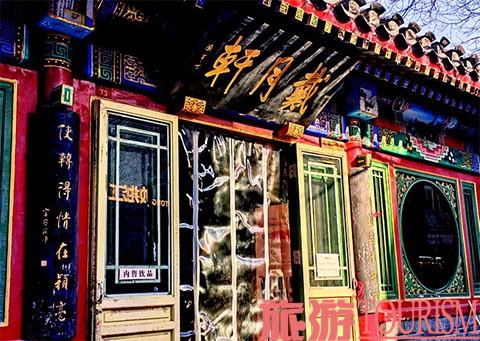

北京的每条古街都有着属于自己的故事。位于宣南的琉璃厂,从海王村到厂甸再到如今肆意书香、画香、古韵香的文化街道。创建于1916年的戴月轩湖笔店,正是琉璃厂的“老砖”。100多年后的今天,推开门,进入店堂,踩在古朴的青砖地面上,看着各色文房用具,感受到缕缕墨香。

琉璃厂文化街中,戴月轩是唯一一家以创始人名字作为店名的老店,也是为数不多仍保持着“前店后厂”模式的店铺之一。在琳琅满目的店堂深处,穿过一扇小门,便是另外一番景象:数位师傅全情投入在制笔的工序中,耳畔只有伴随而来的声响。“戴月轩湖笔制作技艺”第五代传承人王后显从忙碌中脱身,为我们讲述着这一非遗项目的前世今生。

薪火相传

毛笔,最初的诞生仅仅是由于秦国大将蒙恬的一次偶然发现,“用枯木为管,鹿毛为柱,羊毛为被”,此方法与如今湖笔的披柱法非常相似。看似简单,任何一样成熟的事物,必经历心血的不断累积。

故事还要从戴斌讲起。戴斌来自湖州善琏镇,当地完善的毛笔制作产业让他很早便接触到了这项技艺。此后他带着手艺初入京城,便在“贺莲青湖笔庄”扎了根,因手艺不错,就担任起毛笔制作工艺中重要的岗位——水盆,即制作笔头。5年光景,从后厂到前店,戴斌不但擅长制笔,他更接触到了经营过程中的诸多环节。

1916年,戴斌以自己的字“月轩”作为店铺名,琉璃厂首次挂出了“戴月轩湖笔店”的招牌,除了精致的各色产品外,时任民国国务卿徐世昌的题字显得格外醒目。有名家“背书”,产品更要过硬,每支出产的笔杆上都刻上了“戴月轩”的名字。戴斌订立了原则:不合格的毛笔,不惜成本全部烧毁。随着品质逐步被众多名家认可,戴月轩声名鹊起。

笔墨见证着戴月轩的每一步。中央领导人也喜用戴月轩的笔,毛主席用冬狼毫笔,周总理用紫毫笔,彭真市长用鸡毫笔。在国家博物馆陈列着几支戴月轩的毛笔,其中就有1951年朱德副主席与阿沛·阿旺晋美签下了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》的笔;齐白石纪念馆收藏的毛笔杆上篆刻着“濡染大笔何淋漓——戴月轩精制”的字样,印证了一代书画大师笔蘸饱墨汁,挥洒淋漓的酣畅与自如。

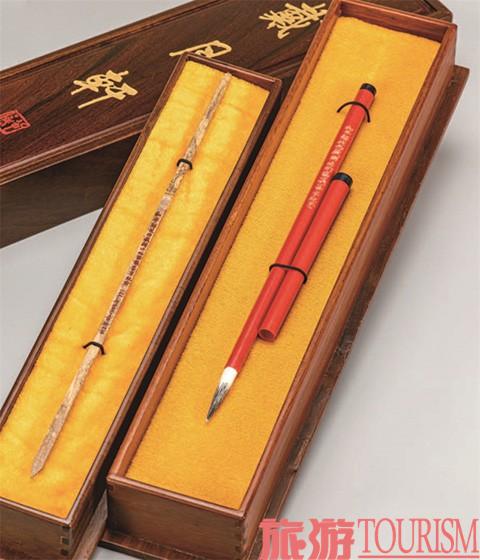

每一代传承人都促进了戴月轩的创新与发展。到了第五代传承人王后显与滕占敏,他们结合新的市场环境,尊重消费者的个性化需求,使戴月轩毛笔技艺融入更多的元素,更能体会到笔与书画艺术的结合点,而且还在笔杆上实现书画艺术效果,篆刻出具有艺术价值的作品。

心生四德

一支掭满墨汁的毛笔,笔毫的中部、根部位置浑圆饱满,伴随着自如地下笔与收笔,收锋有尖。把毛笔打开后轻捏笔锋处则排列整齐,犹如一条直线,蘸水后的笔尖轻点于纸上,然后抬起,笔尖则迅速恢复原样……正是因为这样“提而不散、铺下不软、笔锋尖锐、刚柔兼备”的特点,才有了“尖、齐、圆、健”之称的戴月轩毛笔“四德”。一丛丛笔毫在王后显的手中格外听话,通过简单的工具,在手中幻化出圆润的笔尖,见我看得入神,他便分享起了“毛笔诞生记”。

戴月轩湖笔制作技艺是以羊毫、狼毫等动物毛为原料进行制作,经过设计、选料、拔毛、脱脂、水盆、结头、蒲墩、笔套、择笔、抹笔、刻字等工序,形成了戴月轩独特的湖笔制作风格……

Tips:

地址:北京市西城区琉璃厂东街73号

电话:010-63014914

时间:9:00-18:00

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号