泥塑作为中国古老的传统民间艺术,以其独特的制作工艺和艺术表现形式,展现了中华民族的创造力和审美力。它不仅是中国传统文化的瑰宝,还在现代文化交流中发挥着重要作用,成为连接过去与未来的桥梁。

穿过岁月的苍莽云烟,溯洄漫长的历史长河。秦始皇兵马俑、敦煌莫高窟的彩塑佛像、西安蓝田六朝古刹中的3700余尊古泥塑、平武报恩寺的壁塑、新都宝光寺的罗汉,以及星罗棋布于神州各地的寺庙、道观、庵殿中的彩绘泥塑,都毫无保留地将其立体而多彩的艺术展现得淋漓尽致。

历史钩沉追溯灿烂文明之光

泥塑,是数千年华夏民族的传统民间艺术。早期的泥塑作品在中国新石器时代的遗址中多次出土,随着时间的推移,泥塑艺术不断发展,形成了独特的风格和技艺。此外,泥塑作品为手工制作,每一件都是独一无二的,具有强烈的视觉冲击效果和丰富的观赏价值。

玉田泥塑,2008年入选第一批国家级非物质文化遗产名录。第四代传承人王振锋,出生于河北泥塑世家。聊起泥塑艺术的前世与今生,王振锋谈兴甚浓:“史前文化地下考古已有多处发现泥塑,浙江河姆渡文化遗址出土的陶猪、陶羊时间约为距今6000至7000年;河南新郑裴李岗文化遗址出土的古陶井及泥猪、泥羊头时间约为7000年前,可以确认这些是人类早期手工捏制的艺术品。被誉为‘雕塑圣手’的杨惠之是唐代泥塑艺术家的杰出代表,他首创了‘壁塑’的雕塑新形式,并著有《塑诀》一书,是我国重要的雕塑理论著作。玉田汉墓出土的陶鸡、陶狗、陶俑与玉田泥塑如出一辙……”王振锋如数家珍、滔滔不绝。

根据文献记载,古代丧葬习俗中需要大量的陪葬品,这在客观上推动了泥塑的发展。考古工作者从两汉墓葬中发掘了大量的文物,其中有为数众多的陶俑、陶兽、陶马车、陶船等,既有手工捏制,也有模具制作的,表明中国泥塑艺术在汉代已成为重要的艺术种类。两宋时期,宗教题材的大型佛像雕塑继续繁荣,小型泥塑玩具也发展起来。元代之后,历经明、清、民国,泥塑艺术品在社会上仍然流传不衰。

当今,泥塑已形成多个泥塑产地和流派,除了北方的天津“泥人张”,南方有无锡惠山泥人。陕西凤翔、河北白沟、山东高密、河南浚县等也是重要的泥塑产区,不同地区的泥塑在题材、造型、色彩和制作工艺等方面各具特色。但无论何种流派、居何地域,接地气、充满了“乡土味儿”的泥塑,始终和老百姓的生活息息相关。

妙手生花绽放陶艺迷人魅力

经过历史的传承,并借鉴各地的工艺特色,玉田泥塑形成了自身的传统工艺,创作题材主要有神话传说、戏剧和历史人物、禽鸟动物、时事风俗和现实生活几类。这些作品造型夸张、线条简拙、色彩对比鲜明、形象生动、寓意吉祥,具有浓郁的乡土气息。

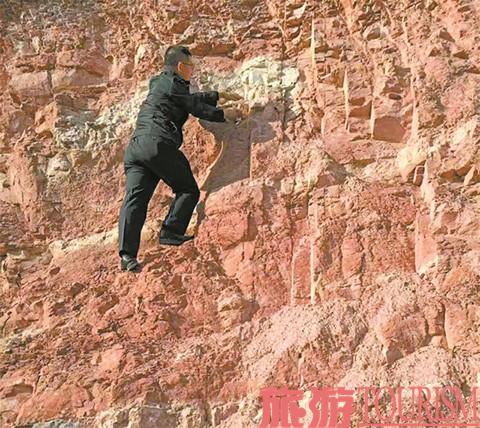

王振锋说,玉田泥塑的制作方法包括取土和泥、捏塑泥胎、制作泥模、合模装笛、修整晾晒、铺白打底、颜色调胶、描绘敷彩八道工序。这种复杂的制作过程确保了泥塑作品的精细和独特性。同时,泥塑的基本用料是泥巴,因此需要及时进行修复。

第一步取土和泥:从田园取回土,进行碾碎、晾晒,待干后加水和泥,反复搅制,直到达到理想的黏度和可塑性……

Tips:

河北唐山的清明上河图泥塑园,以《清明上河图》为蓝本,以精湛的泥塑艺术,再现了500多个栩栩如生的人物面,50多匹牛、马、骡驴,20多艘大小船只;塑造了城楼、拱桥、郊野、码头、街镇等不同的生活场景。憨态可掬的泥塑作品,一颦一笑、一招一式,生动的肢体语言向人们讲述着岁月深处渐行渐远的风土人情。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号