行走在国家植物园中轴路上,大画幅的植物美图一定会让你放慢脚步细细欣赏;驻足于专项植物展示园,扫描一些特殊植物名牌上的二维码就能让你获得更多的植物科普信息;漫步于国家植物园温室,每一块解说标牌都能让你更好地认识和了解这些来自世界各地的珍稀和神奇的植物……在国家植物园里,这样的无声对话每天都在植物与人之间悄然展开。

科普 让植物贴近人类生活

在国家植物园北园科普馆门前的空地上,有一块巨大的硅化木。它出土于新疆,形成时间为侏罗纪晚期,距今约1亿4千万年前。这块硅化木长19.6米,重约65吨,其中根部尺寸达2.7×2.1米,是我国目前已知的硅化木根径之最。

走进科普馆,正对大门最显著的位置,世界上最大的种子“海椰子”种子与最小的种子“斑叶兰” 种子,以强烈的视觉差拉开了植物科普的序幕。科普馆一层主展厅以“植物与人类生活”为主题,通过食用植物、饮料植物、纤维植物、木材植物、药用植物、能源植物6 大板块知识,500余件实物展品, 配合多媒体互动体验等形式,普及科学知识,多角度展示了植物在人类生活中的广泛应用,集中展示植物与人类的密切关系。展厅中心是一间多媒体放映厅,主要播放与中国植物相关的精彩纪录片。

二层的植物绘画展示区,把植物与艺术结合,从美学视角拉近人与植物距离。活动教室里经常会举办科学探究讲座、主题系列课程、科普兴趣探索等活动。除了科普馆会常年开展科普展和系列科普活动,在北园的中轴路上也正在举办国家植物园揭牌三周年成果展,大幅精美的图片引得游客禁不住停下脚步,细细观赏。南园除了每年固定时间的牡丹科技文化展、活体罂粟暨禁毒展,在科普展示中心和温室四季厅等地也会有系列科普展。

数字科技 观花识植的利器

“每次来植物园前,我都会先查看国家植物园公众号上的信息。前不久,公众号上还提供植物园春季赏花地图,这个实在是太实用了。” 游客陈女士分享着她的心得。国家植物园公众号是连接植物园与公众的重要桥梁。通过它,游客可以及时获取最新的花讯、特色展览信息和科普活动预告,实现“线上了解, 线下体验”的无缝衔接。同时,国家植物园公众号还是一个传播知识的平台,向公众分享和普及植物科普知识,提高公众的植物保护意识。

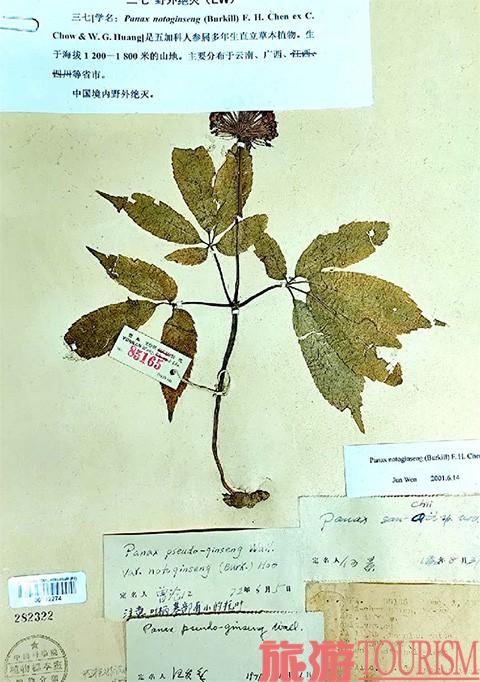

当你在路边漫步,突然被一朵不知名的野花吸引时,是不是会立刻掏出手机,打开植物智能识别软件,几秒钟内就能知道物种名称和详细信息。如今,像“花伴侣”这样的植物智能识别App 已经深入到每一个植物爱好者的生活当中,不仅成为识别植物的好帮手,在植物科学传播方面也发挥了重要作用。基于国家植物标本资源库中国植物图像库海量图像数据,由中国科学院植物研究所参与开发的“花伴侣”App,已成为公众识别常见植物、获取植物学知识最便捷的渠道, 简直就是“口袋里的植物学家”。“花伴侣专业版”App 整合了中国植物志、中国数字植物标本馆、中国植物图像库数据检索,可实现1.5 万种植物生态图像和1 万种植物腊叶标本的智能识别,其分科、分属的准确率已达到90% 以上,是专业人员和植物爱好者鉴定和查询植物的高效辅助工具。

除此之外,数字标本馆将珍贵的植物标本数字化,既保护了实体标本,又方便全球研究者共享资源;智能监测系统通过传感器网络实时监控园区微气候和土壤状况, 为植物养护提供数据支持……这些数字技术的综合应用,正在构建一个更加智慧、开放的国家植物园生态系统。

在这个数字时代,国家植物园正以其独特的方式诠释着科技与自然的和谐共生,让每一株植物都能得到更好的呵护,让每一位访客都能收获知识与乐趣,让每一位植物工作者都能获得更强大的工具支持。然而在科技背后,默默付出和奉献的始终是我们的植物工作者……

Tips:

科普馆多媒体放映厅目前播放的内容是《影响世界的中国植物》,片长约50 分钟,非常精彩,不容错过。播放时间分别为:9:00、10:30、13:00、14:30。

“万物共生大讲堂”在国家植物园(北园)科普馆举办,邀请全国优秀专家讲述中国历史悠久的植物科学文明和灿烂的生物多样性文化,讲述中国植物影响世界的故事。免费参加,但名额有限、一票难求。记得关注国家植物园公众号,参与各种科普、体验活动。中科院植物所史馆和国家植物标本馆只在特别的公众日对外开放。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号