建水,古称临安,地处云南红河哈尼族彝族自治州,是一座被徐霞客称为“滇南邹鲁”的千年古城。早在汉代,建水就是南方丝绸之路东南段上的必经之地,元明清时期,建水处于省会通往滇南、滇东南以至东南亚地区的官马大道和国际通道上,因而,修桥铺路一直是官府和地方乡绅及民众所热衷从事的一项善举,有识之士捐资修桥铺路,蔚然成风。在纵横交错的泸江河、曲江河及其支流上,一座座古桥承载着岁月沧桑,横跨于碧波荡漾的河流之上。双龙桥的皇家气度、乡会桥的文人雅意、天缘桥的鬼斧神工,每一座都如同遗落在山水间的琴弦,弹奏着独特的岁月韵律。

双龙桥 十七孔明月照古今

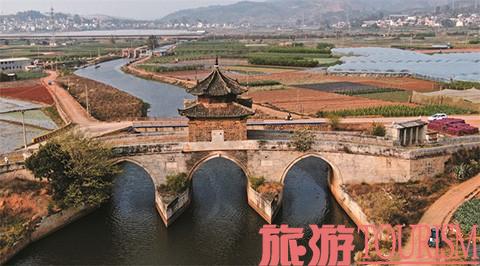

从建水古城驱车向西出发,一路沿着泸江河,可见河上古桥星罗棋布,桥或隐于湿地垂柳之间,或静卧乡野阡陌之上。行不到5公里,穿过稻田与溪流交织的田园风光,一座横亘在泸江河和塌冲河交汇处,如长虹卧波的石拱桥映入眼帘,这便是被誉为“滇南第一桥”的双龙桥。双龙桥,因两河蜿蜒如双龙盘踞,故得此名。

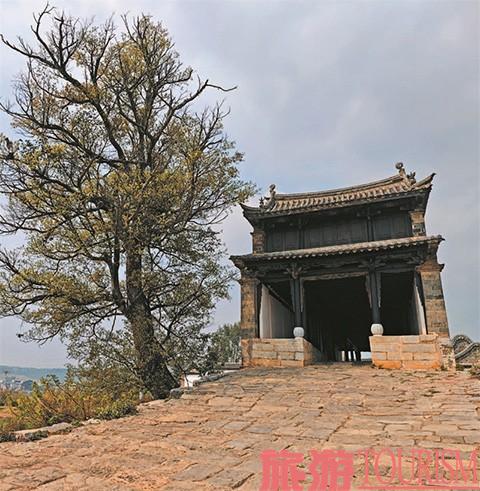

双龙桥,又名十七孔桥,以148米的磅礴身姿静卧碧波。说起十七孔桥,名声更盛的是北京颐和园的那一座,其实这一南一北两座桥正是古时南北方桥梁造型的代表,桥梁专家茅以升将其并称“南北双璧”。北方的桥雄浑大气,造型简洁;南方的桥则在外形上费了颇多功夫,看上去也更加精美。桥头石碑记载,双龙桥始建于清乾隆年间,原是抵御洪水的三孔石桥。道光年间河道改道,匠人们续建十四孔,并将新旧桥体以“雁齿蝉联”的精妙工艺无缝衔接,形成三阁十七孔相连的壮丽格局。桥面宽窄不一,拱跨长短错落,是多次修缮的历史见证。

“阁楼雕石镇狂蛟,千里珠江第一桥。南海源头翘首望,新生烟柳岸迢迢。”桥头巨石上诗句如斯。漫步桥上,每一步都仿佛踏过百年时光。桥身用青石砌成,桥面上石板路被岁月的车轮和脚步磨得光滑如镜,每一块石板都仿佛在诉说着过往的故事。石缝间长满了青苔和杂草,更添了几分古朴与沧桑。桥中三层飞檐阁楼巍峨耸立,飞檐层层相覆,翘角错落有致,整个楼阁建筑造型丰富变化,比例协调,通过逐层向内收缩,使其外观显得格外雄俊挺拔,因和昆明大观楼神似,便有了“滇南大观楼”之称。桥两端的桥亭现只存南端一座,为六角攒尖亭,玲珑秀美,檐角挂着铃铛,风吹铃动,仿佛在和阁楼遥相呼应。

倚栏远眺,桥下碧波倒映十七孔圆弧,宛如一串珍珠浮于水面,一半在水上,一半在水中央,如诗意境跃然眼前。光影在阁楼漏窗的双龙戏珠雕花间流转,岸边的树木投下倒影,河水幽深,虚实相间的景象古朴又神秘。双龙桥可谓楼阁建筑与桥梁融合的一次创举,尽显古代工匠的巧思,是治水智慧、建筑美学与天地哲学熔铸一体的永恒对话。

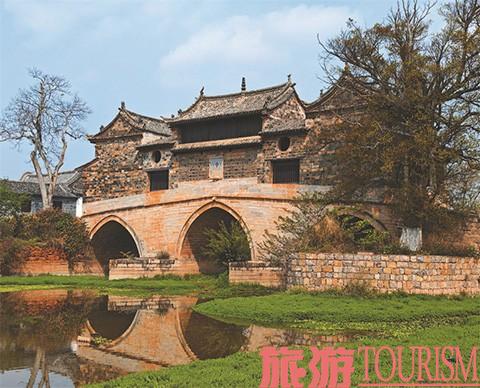

乡会桥 廊桥遗梦锁清秋

乡会桥,位于建水城西10公里处泸江河上,如一幅凝固的水墨画横卧碧波。这座建于清嘉庆十九年(1814年)的三孔石拱桥,全长60.8米,桥身由青石砌筑,桥面被一座名为“文星阁”的风雨廊亭完全覆盖,成为建水唯一的风雨廊桥。桥名因古代科举乡试、会试而得,桥上的文昌阁曾是学子祈求功名的圣地。一层为桥面通道,桥两侧设有桥廊,供人车通行,兼具避风雨、防日晒和休息功能;二层则可供人观景。

乡会桥的楼阁建筑布局为东西对称的横向重檐硬山楼阁。从纵向单檐卷棚屋顶建筑,过渡到主体建筑的纵向重檐硬山建筑楼阁——文星阁,体现了文星阁居中为尊的地位,整体构成乡会桥楼阁一高二低、两横三纵、大者居中、主次分明的外观特色,桥阁浑然一体。如今,桥畔垂柳依依,农人牧牛而过,偶有白鹭掠过水面,倒映着蓝天白云,仿佛时光在此停驻。不同于寻常石桥的粗犷,这座风雨廊桥更像停泊水岸的画舫。虽然不如双龙桥那样雄伟壮观,但却有着它独特的韵味……

Tips:

建水三大灵魂美食:烧烤、豆腐、米线。

住宿与交通:住宿首选古城内临安路周边的精品客栈。交通方面,昆明至建水可乘高铁,或自驾经昆玉高速;古城内租电动车最便捷,小火车需提前在携程或“嗨游建水”小程序购票。

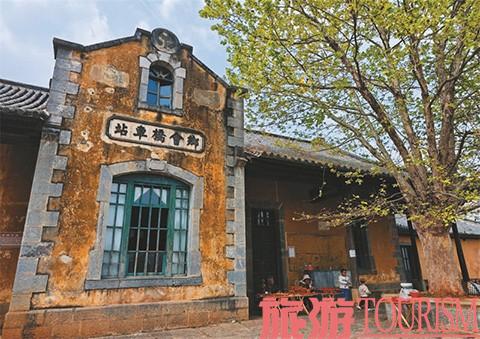

核心景点与小火车路线:核心线路可涵盖朝阳楼、朱家花园、文庙等经典地标。城西线路以自然与人文交融为特色,推荐双龙桥观古桥,乡会桥车站感受法式风情,团山民居探索彝族传统建筑。可选择米轨小火车(每日两班次)或租电动车反向骑行,沿途稻田与古桥风景治愈。小火车建议提前购票规划时间。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号