常言道:地下文物看陕西,地上文物看山西;3000年文明看陕西,5000年文明看山西,能与拥有十三朝古都的陕西对举,足以彰显山西在历史文化领域举足轻重的地位。

坐落于汾河之畔,山西博物院由主馆与四座角楼组成。主馆造型方正,形似青铜器中的大鼎,而四座角楼则如羽翼舒展,拱卫环绕鼎的四周。整个建筑群落跌宕起伏,雄浑大气,俨然用现代技术复刻了《诗经》中“如鸟斯革,如翚斯飞”的建筑审美。

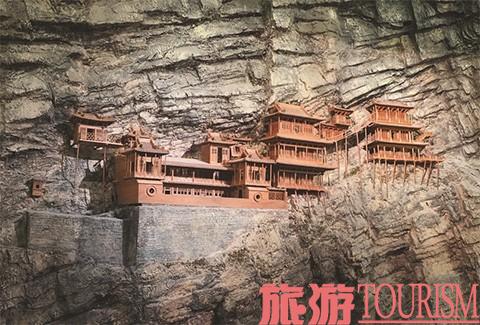

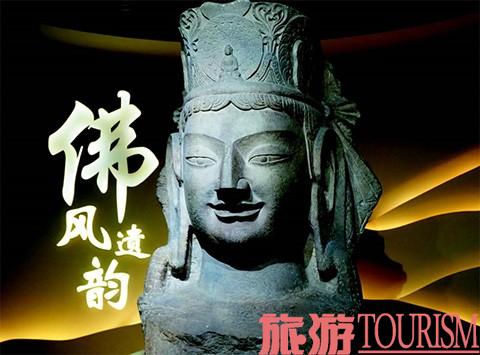

山西博物院面积达5.1万平方米,藏品总数50余万件,主展馆共分四层,每层展览内容独具特色,除了按照时间序列展开的宏大历史叙述,还有主题陈设的艺术篇章,横跨山西整个省份:北至大同的佛像与石窟艺术的复刻,南至侯马盟书的陈设和解说,仔细阅览每件文物,就能感受到深藏于历史波纹下的精致与厚重。展现了山西省的历史文化与艺术底蕴。

上古:辉煌的余音

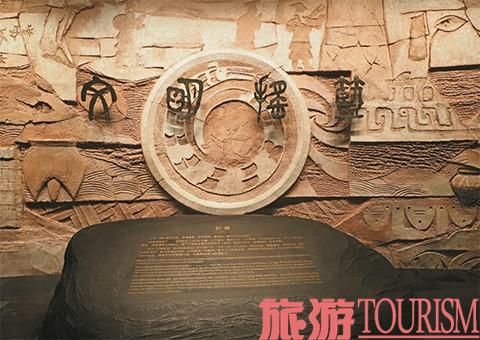

步入博物院序厅,“晋字墙”会牢牢攫取每个游人的目光,60个形态各异的“晋”字,来源于历朝历代的青铜铭文、各类书帖。中间最大的“晋”字则出自覐(爻)公簋铭文,是山西这片土地以晋国之名出现在历史舞台的最早文物证据。

博物院的风格,在这块主要由甲骨文和铭文组成的晋字墙上可见一斑。仅春秋战国前的历史被拆分为文明摇篮、夏商踪迹、晋国霸业三个专题,足足占据一整层的面积,其中的展品更是吉光片羽,令人目不暇接。

自距今243万年的西侯度遗址开始,山西这片土地便有远古先民繁衍生息,文明摇篮展厅主要呈现石器时代各个遗址发掘所得。旧石器时代的西侯度、丁村、柿子滩遗址,新石器时代的陶寺、石城遗址,记录了山西从远古文明一步步发展的足迹,对追溯中华文明起源同样有重要的意义。展厅中西阴遗址出土的彩陶特有的“西阴纹”,灵活多变,形象生动。李济先生在这一考古发现的基础上证明了仰韶期的存在,西阴文化也成为中华文明的滥觞。

而文明至夏朝方蔚为大观,据《尚书·禹贡》记载,晋南属“冀州”之地,夏朝首都夏墟就在此处。山西境内发现的夏时期遗址超过600处,其中又以夏县东下冯遗址最为重要。食器、酒器、武器……各种不同用途的夏代器具都在博物馆中有所展现。

现存青铜器则以商朝遗物为主,其中最引人注目的,当属商朝晚期青铜器的代表——鸮卣。鸮为中国古代对猫头鹰的统称,而卣则是酒器的一种,顾名思义,鸮卣就是猫头鹰形状的酒器。该文物形如二鸮相背而立,壶顶饰雷纹,壶身则饰卷曲羽翼纹。器物整体线条简洁硬朗,形制浑圆,两侧的提手恰如小鸮短小的翅膀,工匠以寥寥数笔刻画出大眼、呆萌的小鸮形象,它也因为可爱的外形成为山西博物院的网红文物。

历史的车轮向前行至春秋晋国时代,走进晋国霸业展厅,首先映入眼帘的是一整面墙的晋国世系表,晋侯鸟尊这一具有特别意义的文物单独设展柜陈设,与其相对而望。

鸟尊出土于初代晋侯“燮父”之墓,腹有铭文“晋侯乍(作)向太室宝尊彝”,表明其用途是晋国宗庙祭祀用的宝贵礼器。它通体造型奇特:凤鸟昂首回眸,双翼内收,背负小鸟作为把手;尾羽则垂落化为象首,象鼻上扬,与凤足三足鼎立,结构稳定优美。器物表面,羽纹饰其颈,云纹、雷纹交错饰其腹,整体繁而有序,既显制作工艺之高超,亦具礼制规整之美。周文化中有“凤鸣岐山”之传说,而凤形的匠心设计,既寓祥瑞之兆,又显晋侯之威,隐含宗庙祭祀中尊祖敬宗、护国承统的象征意味,山西博物院亦以鸟尊作为院徽图案,视其为镇馆之宝。

作为上古时期的政治中心,山西博物院二层的文物收藏,即为一部上古历史的真实写照。从茹毛饮血的远古历史走出,文明社会逐渐形成,各国争霸的剧目上演,漫步于展厅,穿梭于各式文物之间,对历史爱好者而言无疑为一场饕餮盛宴……

Tips:

山西博物院为免费参观,可提前3日(含当天)通过“山西博物院”微信公众号实名预约,每张身份证每天限约1次。

山西博物院整体面积大、展品多,可以预留3到4小时以便充分观赏展览和展品。

关注山西博物院微信公众号,即可免费收听展品的语音讲解,博物院设有公益讲解,可以提前在服务台进行预约。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号