一座燕山脚下的明代古村落

“地道战,嘿,地道战,埋伏下神兵千百万,侵略者他敢来,打得他魂飞胆也颤!”这首旋律激昂、朗朗上口的《地道战》,曾经是很多人的儿时记忆,也让焦庄户这座貌不惊人的京北山村声名远扬。焦庄户位于顺义龙湾屯镇,这里地处顺义、密云、怀柔、平谷四区交界,曾是京北重要的交通枢纽。抗日战争时期,焦庄户成为冀东抗日根据地的前哨和桥头堡,村民在共产党领导下修筑了地下工事,八路军和当地民兵以地道为依托,与日军进行顽强战斗,获得了“人民第一堡垒”称号。

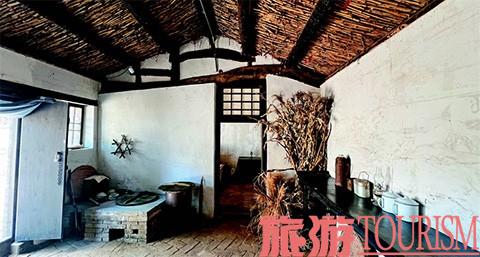

我们从城区驾车到焦庄户村,车程约一个半小时,临近村子时,东北方向开始出现连绵不断的山峦,这就是燕山余脉——歪坨山。《焦庄户村志》中记载,明代初年,歪坨山下是官宦家族的田庄,有焦姓人家租种土地耕种。焦家祖籍山西洪洞县,明代中叶来到龙湾屯,村庄最初叫焦家庄户。明末清初,田庄解体,焦家从此成为自耕农,不久后又有韩、马两姓迁到村里,逐步繁衍成村中三大家族,占总人口的一半以上。

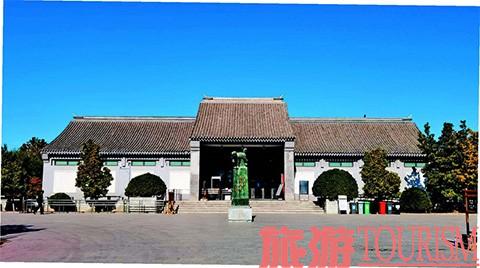

从指示牌看到,焦庄户地道战遗址分为3个区域,自南向北分别是纪念馆、地道和民居参观区。焦庄户抗战遗址纪念馆建筑采用中国北方农村传统的四合院设计风格,以青色为主色调。门前有宽阔的广场,中心是一座高大的雕塑,内容为八路军战士在地道内对敌作战,战士猫腰前行的姿态是战争年代的真实写照,雕塑基座上刻有毛主席题写的“兵民是胜利之本”。

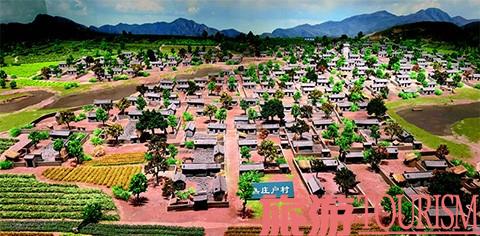

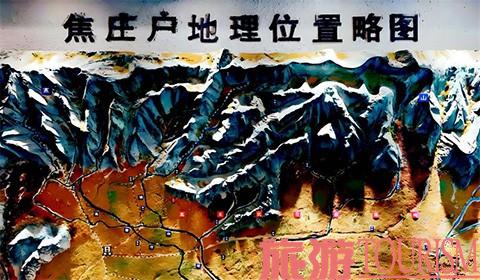

巨大的焦庄户地理位置沙盘图显示了村子的整体地形。村子坐北朝南,呈方正的棋盘形,村东是歪坨山,村西是双源湖,村子建在山前泉水溢出带上。周边林木资源丰富、土地肥沃,村西有一座古码头,从前可以驾船到龙湾屯和史家中坞,往来便捷。一直以来,焦庄户村民依靠自然经济就可自给自足,过着恬静安稳的日子,直到日寇将这里的宁静生活打破。

抗战烽火地道战

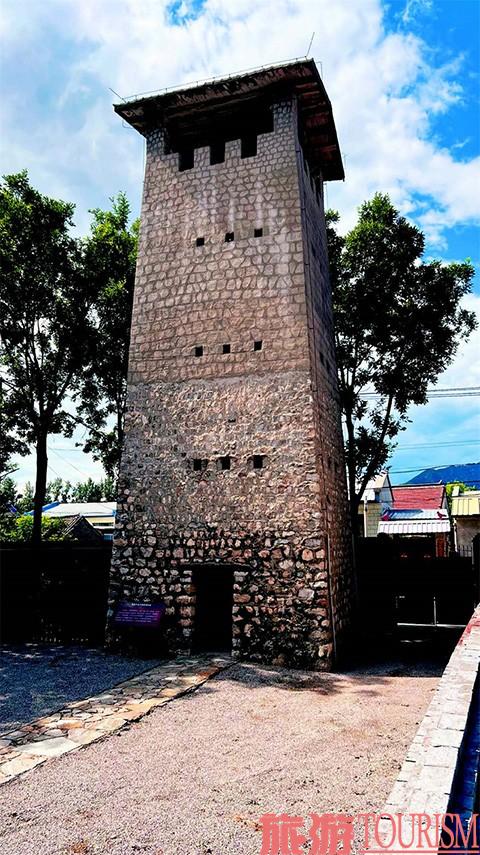

纪念馆的展板上介绍,“七七事变”后,日军妄图迅速灭亡中国,但由于战线过长,在后方留下了广阔的兵力薄弱地区。1939年初,中央决定在冀东、平北、平西加强抗日根据地建设,将散落在山区的武装整编为冀热察挺进军第十三支队,开辟盘山抗日根据地。焦庄户村正好位于前哨地带,村东有两条山路,正东经鱼子山到盘山,东北经丫髻山通往密云。为了守住山口,日军在沿山一线建起了4座炮楼,在村旁要道上设置了层层关卡,盘查过路人等。战局紧张时,村民经常会被抓走充当苦力。

1939年,冀热察挺进军来到村里开展工作,当时40岁出头的马福秘密入党,成为村里第一名共产党员,也是秘密联络人,他在家中成立焦庄户村党支部。展厅内一张泛黄的党员登记表上,“熄火村”三个字依稀可见,这是当年焦庄户村的秘密代号。在马福带领下,村里逐步建立了抗日民主政权,发展民兵,创建妇女救国会、儿童团、农民协会等群众组织。1940年4月,根据地成立了蓟平密联合县,这是冀东西部根据地第一个抗日民主政权,焦庄户隶属第四区,这就是村民俗称的“老四区”。

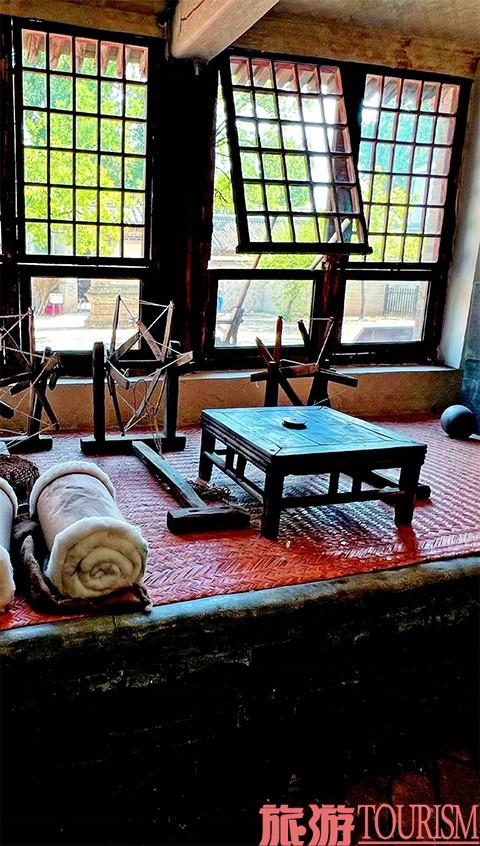

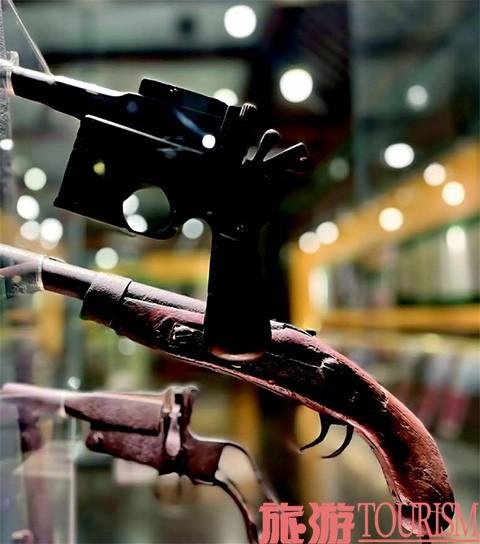

1941年,马福挑选了20多名年轻村民组建起民兵团,一方面配合八路军游击队抗战,一方面保护村民和党组织安全。展厅墙壁上悬挂着当年民兵作战使用的武器,最初是大刀、石雷、土地雷、火铳、大抬杆、牛腿炮等简陋武器,到了抗战后期,开始有三八式步枪、手枪、手雷以及一部电台,都是从敌人那里缴获的。

到了1943年,焦庄户民兵已经发展为两个中队,第一队由80名青年组成,主要职能是打仗;第二队由中老年村民组成,负责放哨。为了防备日军扫荡,民兵在歪坨山上设立了一棵“消息树”,得到预警的村民可以迅速转移。展厅里,陈列着一封插着3根鸡毛的信件,这是当年儿童团成员传递紧急情报的“密码”。旁边还展出有曾雍雅将军的相机,卫生所使用的针管,妇女为支援前线制作的鞋袜……都是军民联合的有力见证。

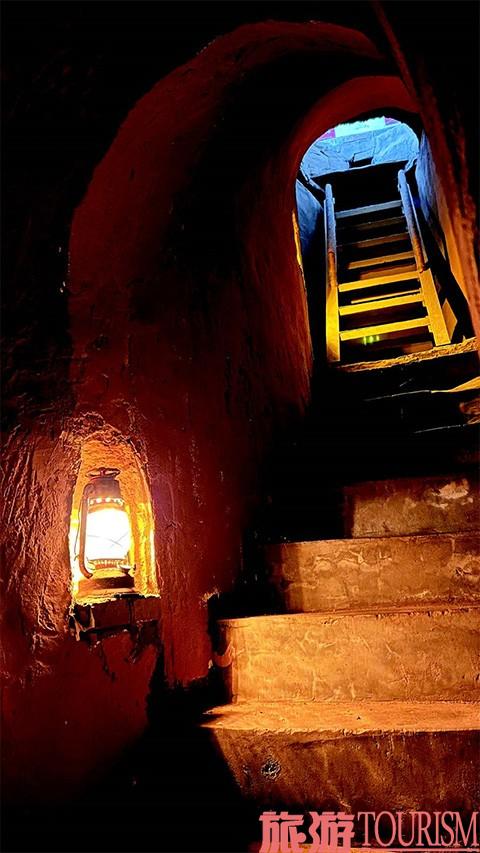

抗战进入相持阶段以后,敌人越来越狡猾,常使用突袭的办法。于是马福带领焦响、焦铮和焦品,用3个月时间从村南枯井内挖开了一条地道,秘密出口设在村西金鸡河边苇塘。地道刚刚贯通,就赶上了日军的突击搜查,当时两名八路军侦察员正在村里,他们钻入地道迅速转移。经此一战,村民们发现了地道的好处,开始悄悄扩建,形成了1400米长的两条干线。第一条从村南连通村西金鸡河边;第二条地道纵贯南北,出口设在村东北,主要用于防御和转移。展厅里一幅巨型浮雕生动再现了村民挖地道,利用地道有力打击敌人的情景,画面中的众多人物都可以在村里找到原型……

Tips:

地址:北京市顺义区焦庄户村纪念馆路38号。

电话:010-60461906

时间:周二至周日9:00-16:30(16:00停止入馆)

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号