宛平城,位于卢沟桥东百余米,作为拱卫京师的军事桥头堡,建成于明崇祯十三年(1640年),名“拱极城”,是明清时期的军事专用卫城。1928年,宛平县改隶河北省,县治从北京城内的地安门西大街迁至卢沟桥畔的拱极城,拱极城遂改称“宛平城”。宛平城是华北地区唯一保存完整的两开门卫城,也是“七七事变”的历史见证者,中国人民抗日战争纪念馆就位于宛平城内。宛平历史,是古都北京悠久历史的重要组成部分,宛平文化是北京绵长文脉的重要一环。

“老北京留下两座城,一座叫紫禁,一座叫宛平。紫禁城住过万岁爷,宛平城住着老百姓。宛平把着卢沟桥,守望皇宫紫禁城。宛平城头听风雨,永定河里水清清……”出广安门西南10公里,在卢沟桥头、五环路东,矗立着一座古色古香的微型军事卫城,这就是历史上赫赫有名的宛平城。当年的军事堡垒,如今的寻常百姓家,一曲《何以宛平最北京》,把一城烟雨的陈年韵味唱得是心也悠悠,神也悠悠。

老北京有座宛平城

说起宛平城,首先要从卢沟桥说起。

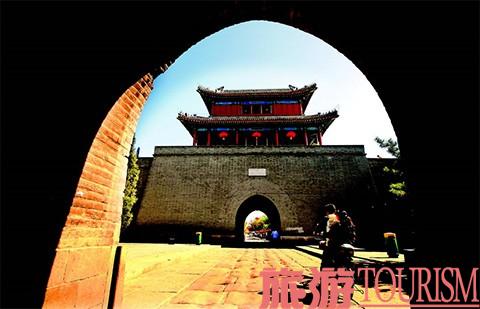

细心的话,沿京石高速和京广高铁向北看,可以远远看到卢沟桥玉带般横卧在永定河上。与周边的现代建筑相比,有着830多年历史的卢沟桥不声不响有些低调,但由内而外掩饰不住的气势依旧摄人心魄。在蓝天白云和渐次隐身的山峦之间,桥东高高耸立的宛平城楼,红墙黛瓦,别有风致,掩映在绿树丛中。

不必说闻名中外的“马可·波罗桥”,不必说卢沟桥数不清的石狮子,单单说燕京八景之一的“卢沟晓月”,文化的味道瞬间就浓了。千百年来,在那轮初秋的残月之下,晨曦未开,金风微凉,进京赶考的踌躇满志,京官外放的意气风发,辞官归隐的悠悠往事……都在桥头如钩的秋月里,和着昨夜未散的酒痕,隐入缓缓的马蹄声中。

卢沟桥,是进出华北平原、松辽平原、蒙古高原的交汇点和进出北京城的咽喉要道,历来为兵家必争之地。明崇祯十一年(1638年),为了抵挡李自成的兵锋,有先见之明的崇祯帝下旨在卢沟桥东侧建立一座军事堡垒。清代《日下旧闻考》记载:“卢沟畿辅咽喉,宜设兵防守……于是当桥之北,规里许为斗城,局制虽小,而崇墉百雉,俨若雄关。城名‘拱北’,南曰‘永昌’,北曰‘顺治’……”可知此城方圆不过里许,坚固雄伟,只为驻兵之用。但此文也有几处明显的错漏,“当桥之北”应为桥“东”之误;“南北”城门,应为“东西”之误。这段文字还带来一段因城名而争论至今的笔墨官司。很多明末的记载表明,此城明代本名就是“拱极城”,自然不存在清初由“拱北城”改为“拱极城”之说。

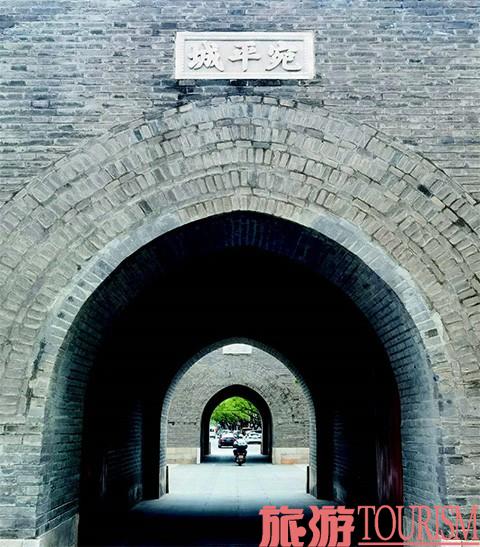

历史貌似是开了一个不大不小的玩笑。崇祯帝把拱极城西门定为“永昌”,东门名为“顺治”。4年后,李自成定都北京,年号“永昌”;又42天后,清世祖爱新觉罗·福临迁都北京,年号就是“顺治”。仿佛冥冥之中早有定数,不得不让人拍案惊奇。清代沿用拱极城之名,只是改西门“永昌”为“威严”,并保留至今。1961年,宛平城和卢沟桥被公布为全国第一批重点文保单位。

古来征战地 岁时风雨晴

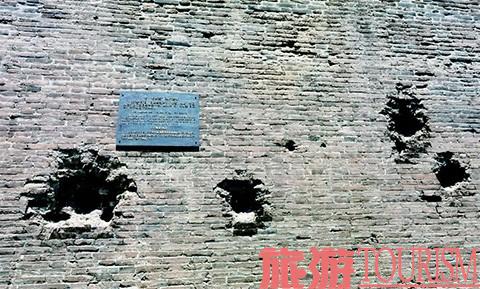

和远观截然不同,走近又是一种震撼。信步绕城而行,一座高大雄伟的城池在眼前端坐,阳光下慈眉善目,亲切而寻常,像小区里遛弯健身的老大爷,脸上挂着微笑,沧桑的皱纹里藏着数不清的故事。瓮城呈半圆形伸展出去,远处清晰可见的城门楼子走近了只剩下高墙上矮矮的一截,需仰视可见。1984年重修之后,南城墙上原貌保留的斑驳弹痕清晰可见,触目惊心,诉说着抗日烽火里中华儿女不屈的峥嵘岁月。东城墙南北两侧各保留了一处因炮火攻城造成的坍塌痕迹,可见当年战火之盛。城西北侧不远,是“七七事变”时战斗最激烈的回龙庙和铁路桥所在地。1937年7月8日晨,地下党员、排长沈忠明带领全排30多名战士坚守回龙庙阵地,全部壮烈牺牲。如今,一片静好的岁月里,铁路桥下滚滚的车流顺着西五环路向南北延伸……

沿窄窄的城北街曲折穿行,保留完好的北城墙在胡同和房檐间不时闪现。鸡鸣狗吠,果蔬杂花,此情此景特别像当年老北京城墙下的关厢景观。关于宛平的来历,东汉刘熙《释名》云:“燕,宛也。宛然以平之义。”宛平县,辽开泰元年(1012年)始置,1952年建置撤销,在历史上拥有940年的建置史。1928年,北京改为北平,宛平县划归河北省,县治由城内迁至拱极城,老百姓就把拱极城称为“宛平城”。当地民谚:“卢沟桥最大的是风,最小的是城。城里最多的是土,最少的是兵。”说的就是小小的宛平城……

Tips:

自驾:沿京石高速出京,至张仪村西道口走辅路,过铁路桥有两条路可以选择:一是沿城内街折向西,一直走到顺治门;一是沿京石辅路继续前行,过阀东桥走城南路穿抗战雕塑园,直达威严门。

宛平城东西城门南侧,均有大型停车场。

公交:市内乘坐77、96、97、133、627、839、843、845、896、971、专17路,快速直达专线145、快速直达专线45、快速直达专线97,在抗战雕塑园站下车。

地铁16号线宛平城站C出口,向北即到宛平城东门。

门票:卢沟桥门票20元,宛平城为开放景区。抗战馆免费免预约参观,需持本人身份证等有效证件。

1

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号