作为始于清代的老字号,马聚源不仅为宫廷制作官帽,也生产民间流行款式。从选料时的严苛,到缝制中毫厘不差的手工拿捏,马聚源的制帽技艺早已超越单纯的手艺范畴,成为老北京民俗文化与传统手工艺智慧的载体。

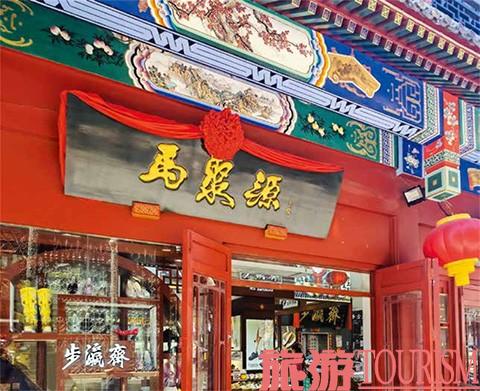

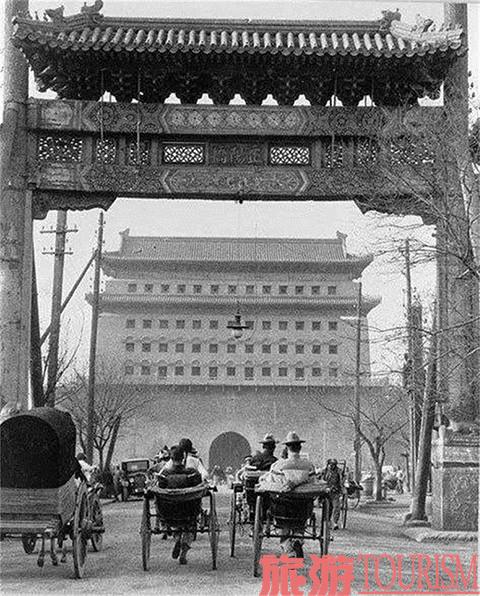

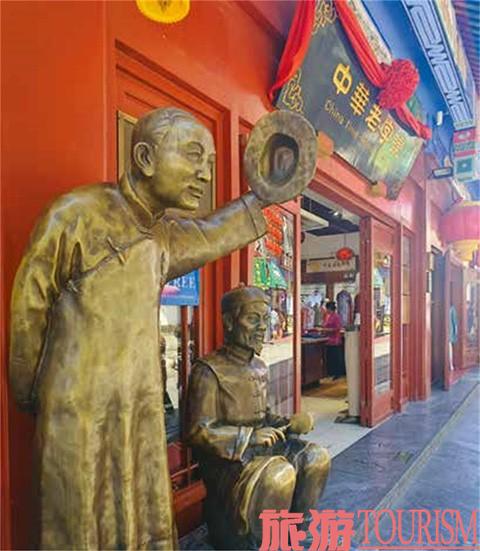

北京老字号马聚源可以说是前门老商街的“原住民”,清朝嘉庆十六年(1811年)马聚源在这便扎下了根儿,伴着这座城市的日升日落已经走过了200多个春秋。我穿过大栅栏商业街,古香古色的店铺便是马聚源。店铺门口的铜像面容和善,眼神中透着热情,仿佛一位熟识的老街坊,无声地邀请着人们走进这方帽艺天地,感受那份穿越时光的温度与技艺。

从“铺”到“局” 步步铿锵

和很多创业者一样,一位叫马记的汉子,带着做帽的手艺,在前门老商街的路边支起了小帽摊儿,同时也支起了他自己的创业梦。马记手艺好,更坚守物料质量,帽摊儿虽小但顾客盈门。不单平民百姓乐于前往,更有官员文豪不时探访。一日,清政府一位张姓官员的身影出现在马记的摊位前。正可谓“人叫人千声不语,货叫人不请自来”,因一顶帽子结缘,更因帽子的质量让这小小帽摊儿变身为了帽局。

何为帽局?老北京商业企业曾有“前店后厂”之说,这帽局便是后面制作、前面销售的经营场地。最初的位置在鲜鱼口路南,随着规模扩大,需要一个响亮吉祥的名字,1817年“马聚源”的名字登上了历史舞台。同时露脸的还有马聚源的手艺,随着张官员入股,帽局承担起宫廷缨帽(官帽)的制作,成为了一家名副其实拥有“特供”背景的官帽店,随之也有了那句耳熟能详的“头顶马聚源,脚踩内联升”。

时光的车轮不停转动,清政府退出历史舞台,并未对马聚源的生意造成太大影响,反而给予了民间消费者更多选择它的机会。一顶脱胎于宫廷官帽技艺的缎子面儿小帽,不但适合留辫子的男士使用,更因造型美观、质量过硬,越来越被市场所认可。

1966年马聚源帽店并入东升鞋帽店,1986年马聚源帽店的牌匾再次挂于门头之上。马聚源不仅延续“前店后厂”的传统,而且帽子从用料到款式再次得到拓展,尤其是囊括汉、满、回、苗、蒙古、藏、瑶等的民族帽和舞蹈帽成为了马聚源的一大特色。

马聚源手工制帽技艺历经十余代人的薪火相传,从马记、张官员,到张叔诚、李健全,2008年4月,盛秉伦先生被评定为代表性传承人。如今,80后赵承楠、90后王梦华投身其中,接过了接力棒。

一顶小帽 “针火”考验

“这缎小帽走过了百年光阴旅程,如今的人缘仍旧特别好!跟马聚源所传承的做工与坚守的用料,有着直接关系。”赵承楠一边为帽子缝制着帽疙瘩(帽顶的帽结、帽揪儿),一边揭开了马聚源缎小帽手工制作的面纱。

制作工具并不复杂,量布匹的尺子、针头线脑外加顶针都是寻常之物。敦实的帽盔,顾名思义是制帽布料的定型、加工“平台”,红色盘扣线让人想到了曾经官帽上的红色缨子,设计巧妙的弯尺规划出帽圈的柔美弧线,烙铁则“热力四射”,为帽子定形。制作马聚源的民族帽子还会用到锥子、钳子、锁边机、钉锤、拉皮刀等工具。

工具虽简单,但无不出自代代传承人劳动过程中的经验总结,而用料之精同样承载着一份坚守。马聚源缎小帽几百年一成不变地选择南京正源兴绸缎庄的元素缎,这种布料光亮、透气,头戴不易出油。据记载,缎子的质量被分为元、顶、玉、铭、洪五等,可见这元素缎在家族中排行第一。

一顶漂亮的帽子诞生,先从“有里有面”的裁剪帽子布料开始。裁帽里儿和面儿,所用衬布按照尺板画线裁出所需帽料,帽面与帽里儿各自裁成六瓣儿,每瓣儿犹如花瓣一般,上尖下宽,静待巧手的制作。通过手工将帽面儿与帽里儿一一缝制,尖头对在一起,形成帽子的最初形状。此时这些原材料还需真正登台“打磨”。先将红色的帽里儿扣在帽盔上,并在周边和顶部借助钉子加以固定,使其绷紧、受力均匀,避免发生褶皱……

Tips:

地址:北京市西城区大栅栏街87号2楼。

时间:9:00-21:30

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号