从明清“国门”到京城地标

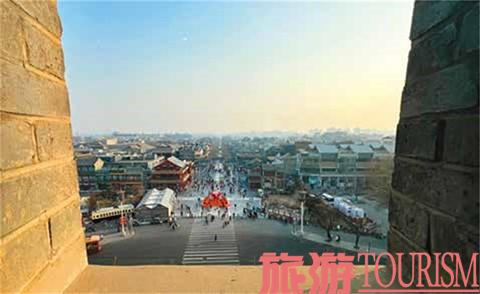

明清两朝,正阳门箭楼是北京内城的正南门,那时皇帝出巡、百官朝贺、外国使节进京都要从此经过。今天,巍峨的箭楼耸立在闹市中心,成为俯瞰市井烟火的绝佳观景点。晴朗的午后,我踏着青砖砌成的“之”字形马道登上12米高的城台,一幅京城全景图徐徐展开。东面不远处是正阳门火车站,曾经汇聚了无数旅客;前门大街上人潮攒动,老字号店铺鳞次栉比;北望故宫,红墙金瓦在阳光下庄重肃穆;在更广阔的视野中,现代化的高楼大厦拔地而起,与古老建筑交相辉映,勾勒出北京城古老又现代的独特风景线。

站在城墙上抬头仰望,箭楼像一座巨大的堡垒展现在眼前,厚重而坚固。楼体通高35米,宽62米,面阔七间,为重檐歇山屋顶,灰筒瓦绿琉璃剪边。箭楼东、西、南三面开有箭窗,共计94孔,用于瞭望和射击,下面两层箭窗顶端有一圈白色的弧形遮檐,这是其他箭楼没有的装饰。讲解员告诉我,正阳门的前身叫丽正门,也曾是元大都的正南门。永乐迁都后,将城垣向南平移约1公里,新建了城楼。正统四年(1439年),为了加强京师的防御,在各城门外添建箭楼,丽正门在此时改名“正阳门”。箭楼与城楼、瓮城、正阳桥、牌楼等组成了兼具防御和礼仪功能的建筑群,这就是老北京人口中的“四门、三桥、五牌楼”。

作为一组防御堡垒,箭楼在历史上曾多次遭遇火焚,但每一次重修都遵循了历史原貌,体量和高度都保留着明代的尺度。1900年八国联军攻入北京,箭楼再次被焚毁。现在的箭楼是1902年重修的,工程负责人是时任直隶总督的袁世凯和顺天府尹陈璧。当时清政府内忧外患,民困国穷,一时拿不出钱进行这样大的工程,只好由袁世凯带头,倡导各省大员捐资助修。由于工部所藏的工程档案在大火中烧毁,修缮时就按照崇文门、宣武门形制,将高度与宽度加大了一些。

1902年,箭楼东侧的正阳门火车站竣工,前门一带的商业更加繁荣,前来接站、送行的车流人流常常将狭窄的街道挤得水泄不通。1915年,为缓解前门地区的交通拥堵,北洋政府内务总长朱启钤主持改造工程,拆除了正阳门瓮城、月墙及东西闸门,至此箭楼成为一座独立的建筑。德国设计师罗思凯格尔为箭楼添建了水泥平座、护栏和箭窗的弧形华盖,从此这座中西合璧的箭楼成为老北京地标性建筑。值得一提的是,增建的水泥平座虽然只有1.5米宽,却是一座小型检阅台,1949年2月3日北平和平解放,中国人民解放军举行盛大的入城式,众多领导人就是在这个台子上检阅部队的。

箭楼内部结构及展览陈列

箭楼北面为抱厦五间,入口处开三座方形木门,顶部有门簪,中间有一对门环。由此进入,内部是一个纯木结构的广阔空间,朱红色的巨柱在灯光照射下熠熠生辉,柱底径达70厘米,顶部50厘米,支撑起梁架。箭楼内部分为4层,楼梯设在左右两侧,它的整体结构与正阳门类似,只是外部包裹了城砖外壳,厚度接近1.5米,这种设计是为了在战争中防火。墙壁上的箭窗内宽外窄,呈喇叭状,既扩大了守军射界,又缩小了外部攻击面。其实从明代初年,朝廷就已设置了“神机营”,守城不再使用弓箭等冷兵器,而以火铳、火炮、喷射火箭为主,这些箭窗实际上都是安放火器的炮口。

楼内1-3层设有《北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作》专题展览,顺着木板楼梯一层层向上攀登,一系列文物、资料、老照片等展品展现在眼前。专题按照遗产描述、遗产价值、保护与管理,全方位讲述北京中轴线的前世今生。

在展览中,箭楼的脊兽、瓦当等一批文物集中亮相,展现着建筑的细节。其中一方“正阳门正脊压胜锡盒”引起了我的注意,压胜是放置在古建筑大脊正中脊筒内的镇物。正阳门地位尊崇,因此压胜镇物种类多、规制高。古人按照五行理论在盒子里放入代表金木水火土的物品。五枚金属锭代表“金”,方木代表“木”,五色丝线代表“水”,五色宝石代表“火”,五谷代表“土”。这方锡盒是明代遗物,1952年维修时替换下来的,里面的镇物经年累月已蒙上了岁月的痕迹,它寄托着古人对建筑屹立不倒的祈愿。

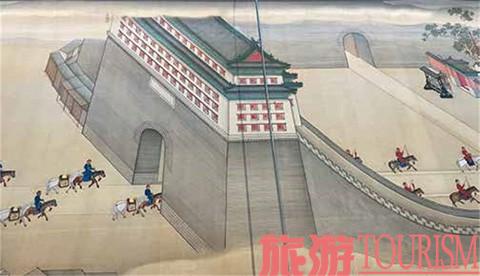

2层展出了一幅清代《康熙南巡图》,这是清代画家王翚、杨晋于1691到1693年创作的,共分为12卷,展现了康熙帝第2次南巡沿途经过的山川城池、名胜古迹等。箭楼上展出的是最后一卷《回銮图》,队伍从永定门外入城,直至太和殿,中轴线上的重要建筑——太和殿、金水桥、午门、端门、天安门、大清门、正阳门、永定门等。我们看到在五牌楼南面,康熙皇帝乘坐在八抬肩舆上,以华盖为前导,以武装骑士护卫,正缓缓返回皇宫……

Tips:

地址:北京市东城区前门大街2号前门商业区A2地块。

时间:周二-周日9:00-17:00,16:30停止入场。

电话:010-63159185

提示:关注“北京中轴线遗产保护中心”进行预约。

京公网安备 11010502035003号

京公网安备 11010502035003号